【构建人类命运共同体·中国经验·横渠书院笔谈】

作者:夏国强(新疆师范大学中国语言文学学院副教授)

“文献”一词,在传世典籍中首见于《论语·八佾》:“子曰:‘夏礼,吾能言之,杞不足征也。殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。’”对这段话,汉宋学者的解释略有不同。汉儒包咸注云:“征,成也。杞、宋,二国名,夏、殷之后。夏、殷之礼,吾能说之,杞、宋之君不足以成也。”包注从语音的角度,以“成”释“征”,这对本句的理解尤为关键,但并未对“文献”的含义作出解释,或者说,此时的“文献”还没有解读的必要。百余年后,汉末郑玄沿袭包咸“以音释义”的方式,补充说:“献,犹贤也。我不以礼成之者,以此二国之君文章贤才不足故也。”郑玄对“文献不足”何以不成礼感到困惑,因此用贤才来释“献”,以表明“文章贤才”的缺乏是杞、宋两国不能行其旧礼的主要原因。自此开始,“文献”一词就从原文之中独立出来,与“文章贤才”画上了等号。而这个等号,仍不能很好地解释“不足以成礼”的原因。

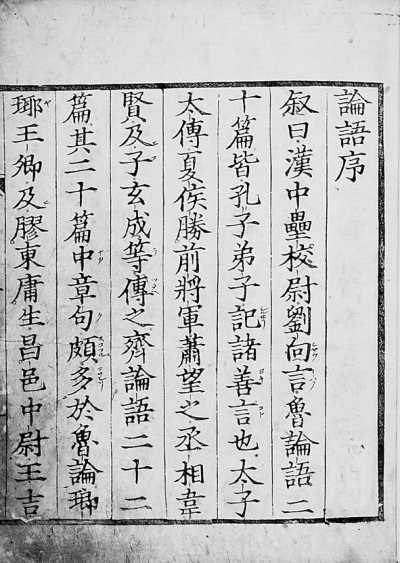

日本“天文版”《论语》封面及《论语序》 资料图片

宋代的朱熹就提出疑问,既然孔子能说夏殷之礼,为什么杞宋二国不能行礼呢?看来汉人所说“不足以成礼”的解释大有问题。于是他在《四书章句集注》中说:“杞,夏之后。宋,殷之后。征,证也。文,典籍也。献,贤也。言二代之礼,我能言之,而二国不足取以为证,以其文献不足故也。文献若足,则我能取之,以证君言矣。”朱熹将“征”解释为“证”,认为“文献”就是两代所载的文本典籍和贤人言论,孔子不能用自己所听闻的言论与典籍记录相对应,因此无法验证对错。这样的解读的确比汉儒要通顺明白,此后“文献”也就代指文字记载的前贤制度与思想,进一步扩展成记录人类历史的各种数据资料,这也就是今人所用“文献”之基本含义。

那么,包咸、郑玄为什么想不到“征”与“证”之间的关系,而要泥于“征(徵)、成”之论呢?从古音来看,“征(徵)”与“证(證)”同属于蒸韵,声母相近,几乎是同音字。而“征(徵)、成”在声韵母上都有距离。包、郑两人舍近求远,必然是认为在语义上“成”与“征(徵)”更为接近。段玉裁注《说文》“徵”字说:“徵,召也。按:徵者,证也、验也。有证验,斯有感召;有感召,而事以成。故《士昏礼》注、《礼运》注又曰:‘徵,成也。’依文各解。义则相通。”段注中排列了“徵”从“征召”到“验证”到“事成”的引申过程,所提出的“依文各解”概念是符合汉儒解经本意的。因此,我们还要回到包咸、郑玄所说的“以礼成之”来重新审视“文献”在《论语》原文中的意义。

汉儒释“征(徵)”为“成”,在《论语》以外的文本解读中也有体现。《仪礼·士昏礼》“纳征”条,郑注云:“征,成也。使使者纳币以成昏礼。”贾公彦疏:“征,成也。纳此则昏礼成,故云‘征’也。”文中所纳之“征”,看似是婚礼所需要的币帛,实际指的是完成礼仪的事实验证。由“征用币财”到“验证礼仪”至“礼仪完成”的“纳币则成之”与《八佾》中“足(文献),则吾能征之矣”并无二致。因此,“征”的主要目的不在于文献内容的对比验证,而是可否据此成礼的实践征验。

《礼记·礼运》中有一段和《八佾》内容相似的记载,可以作为“征”并非单指文本验证的补充:“我欲观夏道,是故之杞,而不足征也,吾得《夏时》焉。我欲观殷道,是故之宋,而不足征也,吾得《坤乾》焉。《坤乾》之义,《夏时》之等,吾以是观之。”孔子想要观看夏、殷时期的礼仪,所以到周代主祭夏、殷两朝宗庙的杞国、宋国实地考察,结果是两国不能成礼,只能得到反映两朝礼制的《夏时》《坤乾》两部著作。

周礼是夏商两代的延续。《左传·昭公二年》记周代礼典云:“观书于大史氏,见《易象》与《鲁春秋》,曰:‘周礼尽在鲁矣。’”《夏时》《坤乾》《易象》构成三代礼制;鲁国史书《春秋》是周公礼典实践的具体记录,可谓全备。这样看来,无论是典籍制度,还是实践参考,验证前代礼制的资料并不匮乏。在《礼运》的记录中,孔子就以《夏时》《坤乾》为根据,详细说解了以祭礼为主的礼仪执行过程,如“故玄酒在室,醴、盏在户,粢醍在堂,澄酒在下。陈其牺牲,备其鼎、俎,列其琴、瑟、管、磬、钟、鼓,修其祝、嘏”等内容,都是可以用来指导夏、商礼仪实践的。

文有《夏时》《坤乾》,献(贤)有孔子之言。典籍制度、贤人言论都已齐备,仍旧不能成礼,其不足究竟在何处呢?《礼运》郑注给出了一个答案:“征,成也。无贤君,不足与成也。”孔疏:“谓杞君闇弱,不堪足与成其夏礼。然因往适杞,而得夏家四时之书焉。”注文所说“与成”是指“参与典礼,配合完成典礼”之意。虽然《夏时》《坤乾》记录了夏商两朝的礼仪制度,但却不能执行。其原因在于杞、宋两国国君实施礼制的能力不足。孔子前往杞、宋两国的目的是为了观礼以求实证,结果只得到了文献典籍,由于两国无力演礼,连孔子本身的经验(贤人言论)也没有派上用场。因而,所谓“文献”不足,并不是指典章制度和贤人言论的不足,而是如孔颖达所说:两国之君闇弱,不能按照礼制完成祭祀活动。郑玄注“文献”所云“以此二国之君文章贤才不足故也”指的也是这个意思。“文章”指礼法制度,“贤才”指才能,在郑玄注中都有相应的用法。如《礼记·大传》:“考文章”条,郑注云:“文章,礼法也。”《仪礼·士冠礼》“古者五十而后爵”郑注云:“周之初礼,年未五十而有贤才者,试以大夫之事。”

两国国君不明前代礼制,称为“闇”;才能又不足,不能管理好封国,就是“弱”。所以不能按照礼制来执行典礼,守卫先祖法度。如果国君明习前人之礼制,又有能力贯彻执行,孔子就可用自己的经验和学识来“与之成”,将所知的礼法制度和实际演示互相对应,即所谓“足,则吾能征之矣”。

国君“文献”之能,为什么要通过礼仪制度来展现呢?我们还是回归到“文献”的本义来谈。“文”有美善之意,《礼记·乐记》郑注云:“文,犹美也,善也。”“献”指用动物祭祀宗庙。两者连在一起,应指一种美善的祭祀。礼敬祖先、尊重自然的盛大祭祀礼仪是中华民族古代礼制的首要组成部分,国君所具备的“文章贤才”就是实施“文献”的能力,故可用“文献”代指。

比起普通祭祀,“文献”对祭祀对象、祭祀者与财货物力的要求都较高。《礼记·礼器》提出:“一献质,三献文。”孔疏:“‘一献质’者,谓祭群小祀最卑,但一献而已,其礼质略。‘三献文’者,谓祭社稷五祀,其神稍尊,比群小祀礼仪为文饰也。”三献之文高于一献之质,礼敬的神也较为尊贵,社稷就属于“三献”之列,也是杞、宋国君祭礼的主要对象。《礼记·礼运》有云:“杞之郊也,禹也。宋之郊也,契也。是天子之事守也。故天子祭天地,诸侯祭社稷。祝嘏莫敢易其常古,是谓大假。祝嘏辞说,藏于宗祝巫史,非礼也,是谓幽国。”作为二王之后的杞、宋两国,祭祀先祖社稷的“文献”只是基本要求。国君要亲行祭礼,以求福佑,不能委托宗祝巫史,否则就不符合礼制。能得到天道肯定的国君,必然不能闇昧懒惰。行“文献”之祭,既是国君尊重礼制、恪守其职的主观认知,更是勤于国事的客观表现。

勤政必然国强,国强则物力丰厚,执行礼制也就更有保障。《史记·平准书》载汉初立国,连同样毛色的马都找不出四匹来,将相出门只能乘坐牛车。解决的办法只能如《叔孙通传》所云:“高帝悉去秦苛仪法,为简易。”而《春秋左传·宣公三年》记载:“三年,春,王正月,郊牛之口伤,改卜牛。牛死,乃不郊。”郊礼使用的牛既要有精通卜算的人才先期占卜,又不可毁伤。由此可见,没有强大的国家文化和经济实力,将无法顺利完成规范的礼仪活动。

回看孔子生活的时期,正是礼崩乐坏之际,诸侯多不勤政,反映管理实绩的礼仪活动常常荒怠,《八佾》就记录了鲁君不亲临祭祀场所告朔听政,而遭到孔子批评之事。在这种环境下,能体现国家实力的高等级“文献”必然受到孔子的重视。《礼运》记下了孔子对此的感慨:“於呼哀哉!我观周道,幽、厉伤之,吾舍鲁,何适矣!鲁之郊、禘,非礼也,周公其衰矣!”郑注:“非,犹失也。鲁之郊,牛口伤,鼷鼠食其角,又有四卜郊不从,是周公之道衰矣。言子孙不能奉行兴矣。”管理水平下降,国家实力不济,率先表现在简慢祭祀的“非礼”之上。据《左传》载,宣、成公时饲养祭牛不当而有死伤;而僖、襄、成公时不依时卜算,以致不吉而不祭祀。既不尽心力,又有失礼制,周公之德无以为继,鲁国实力衰减,郊禘之礼亦不可观。

孔子欲观夏、殷之道,其封国之君不能恢复前代礼制。又欲观周道,而经历周幽王、周厉王的丧乱,周王朝实力衰退,亦不能按照法度执行周礼。鲁国虽因周公封地享有天子之礼的标准,可惜实力不足,只能从简。在孔子看来,夏商周三代接续而成的礼仪制度,并不是一套停留在纸面上的文献读本,而是以国家管理水平、经济实力、文化力量组合而成的“文献”活动。而“文献不足”之叹,正是其时天子诸侯实力衰败的实况再现。包咸注文“夏、殷之礼,吾能说之,杞、宋之君不足以成也”,可谓确诂。