点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【瓷器上的中国色】

作者:王洪伟(河南大学中国陶瓷研究院院长、教授)

中国瓷器,是泥土与火焰的结晶,更是色彩的艺术。从商代青釉的初现,到明清彩瓷的绚烂,瓷器上的每一抹釉色都承载着历史的沉淀、工艺的智慧与文化的底蕴。这些“中国色”不仅是视觉的盛宴,更是中华文明的精神符号。以釉为墨,中国瓷器书写出独具特色的中国之美。

中国传统色彩分为五正色、五间色共十种,正色指青、赤、黄、白、黑五种纯正原色;间色五种由正色混合而成,指绿、碧、红(合赤、白)、紫、骝黄。其中正色又被称为“中华五色”,彰显着东方特质的审美观和宇宙观。

瓷以色分,门类繁多,但都脱不了传统中国陶瓷色彩正间底色。当中国瓷器与极具象征性、情感性的色彩观念相遇,无疑会擦出绚丽多彩的美学火花。

雨过天青

青色是中国瓷器最早的颜色,具有丰厚的哲学意蕴。商代中期,青釉的诞生标志着中国瓷器的开端。这种以铁氧化物为着色剂的釉色,在氧化钙的催化下,于高温中呈现从淡青到墨绿的丰富层次。宋代汝窑的天青釉更被宋徽宗推崇为“雨过天青云破处”的理想色,成为道家“清静无为”美学的优秀表达。

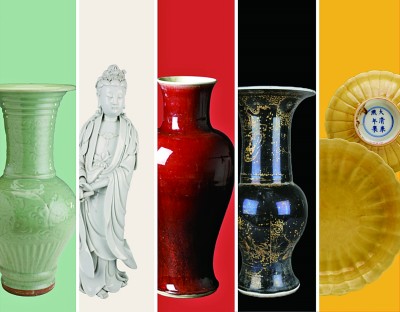

图片从右至左为:景德镇窑“大清康熙年制”黄釉云龙纹菊瓣盘、景德镇窑乌金釉描金龙凤纹凤尾尊、景德镇窑郎窑红釉观音尊、德化窑白釉观音像、龙泉窑青釉刻花缠枝莲纹凤尾尊

源起商周时期的原始青瓷,釉层浅薄,釉色褐黄色且不稳定。东汉晚期成熟青釉瓷胎质密坚硬,釉色多为青绿色或青黄色。三国两晋南北朝时期,南方青瓷多呈淡灰色,北方青瓷青中泛黄。隋唐、五代时期,出现了青瓷工艺优异的浙江越窑和湖南长沙窑,釉色有青绿色、青黄色、青褐色等。其中越窑“秘色瓷”,颜色纯净,釉面青碧,晶莹润泽,犹如湖面清澈碧绿,相传专供吴越钱氏宫廷及中原朝廷使用;而后周据记载有一柴窑,其制品“青如天、明如镜、薄如纸、声如磐”,迄今未有确定窑址和传世器物发现。

宋代青瓷中汝窑、官瓷、耀州窑、越窑、龙泉窑、钧窑各有千秋。汝窑青瓷,胎质轻薄,釉色温润淡雅,以“汝为魁”享誉中外。官瓷开创厚釉工艺,以粉青色为上,莹润如玉。受越窑、官瓷影响,龙泉青瓷釉色浓翠莹润,恰似青梅色泽,故名“梅子青”。宋代文人以青瓷茶器斗茶,追求釉色中的“空灵清秀”,青瓷釉质如玉,暗合士大夫“君子比德于玉”的修身理想。

及至明清时期,南方白瓷勃兴,具有典型东方美学意涵的青瓷悄然淡出,一个瓷器新时代启幕。

类冰似玉

白釉的出现,是中国陶瓷史上的里程碑。白釉是瓷器之本色釉。瓷土、釉料都或多或少含有氧化铁成分,瓷器烧出后会呈现深浅不同的青色;而古人选择含铁量较少的瓷土、釉料加工精制,将含铁量降到最低,并在白胎上施以透明釉,从而烧制出白釉瓷。

钧窑葡萄紫出戟尊

白瓷创烧于北朝晚期的河南安阳窑、巩义窑和河北邢窑,釉色白中闪黄、泛青。隋唐时期,邢窑出现成熟白瓷,其胎质洁白,釉面光滑,白得更为纯正。“类雪类银”的邢窑白瓷与南方浙江越窑青瓷并誉为“南青北白”。唐陆羽《茶经》云:“邢瓷类银,越瓷类玉;邢瓷类雪,越瓷类冰;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿。”

晚唐到五代,邢窑逐渐衰落。河北定窑白瓷可烧出纯白色,并开创刻花、划花、印花等装饰技法。北宋至金元时期,河北定窑白瓷一度成为北宋贡瓷。北宋早中期景德镇窑创烧青白瓷或影青瓷,胎质极薄,含铁量低,釉色白中泛青,釉层细薄晶莹,器上暗雕花纹,内外映见。在瓷器花纹边上,会呈现出一点淡青色,其余几乎都是白色,故称“青白釉”。明永乐时期发明的甜白釉,光照见影,滋润若玉,给人以一种“甜”的感受,故名“甜白”。清代康熙时期的甜白釉有奶粉般的色泽,白而莹润,无纹片,也称“奶白”。到了清代,彩绘瓷的兴起,加剧了景德镇纯素白瓷的衰败。

明清时期,德化白瓷异军突起。德化白瓷中透光极好的纯白釉瓷,色泽光润明亮如凝脂,光照之下釉中隐现粉红或乳白,有“猪油白”“象牙白”“少女白”之美称,欧洲人又称之为“鹅绒白”,法国人甚至以“中国白”直呼德化窑白瓷。

灿若红霞

红釉的烧制堪称瓷器工艺的“皇冠明珠”。中国传统色彩体系中的红色由赤、白色合成,虽为间色,但是随着历史发展,红色已经成为名副其实的正色,也是中华民族色彩崇拜的核心符号。

红釉瓷分为三种:铜红釉、铁红釉和金红釉。

第一种铜红釉,是以氧化铜为着色剂,高温还原烧制。唐代湖南长沙窑以氧化铜为着色剂,高温还原烧出呈褐红色的铜红釉。宋金时期河南钧窑将铜红釉斑施到铁青蓝底釉上,高温还原烧制出艳丽的鲜红色、玫瑰红、朱砂红、海棠红及玫瑰紫、葡萄紫、茄皮紫等釉色,绚烂多彩。金元时期钧瓷铜红釉烧制遍及河南、河北、山西、内蒙古等窑场,形成庞大的钧窑系。

宋官窑粉青釉方花盆

明洪武年间,景德镇御器厂研烧出纯正的红瓷器,红色鲜亮明艳。永宣时期的铜红釉,红中带黑,红而不鲜,更显静穆凝重,釉中闪耀出红宝石一样的光泽,因此称之为“宝石红”。宣德时期的祭红釉又叫霁红,红鲜适中,釉不流淌,也无开片,是高温铜红釉中的极品。清高宗乾隆皇帝《咏宣窑霁红瓶》云:“晕如雨后霁霞红,出火还加微炙工。世上朱砂非所拟,西方宝石致难同……”对宣德铜红釉赞赏有加。但宣德朝后,明代再无烧制高温铜红釉。

康熙年间高温铜红釉瓷得以复烧,甚至烧出郎窑红、豇豆红等名品。郎窑红釉色鲜红浓艳,极其绚丽。豇豆红仅见康熙一朝,是一种浓淡相间的浅红色釉,素雅清淡,红釉中带有绿色苔点,仿佛红豇豆的颜色,红色和绿色斑点相映成趣,颇有“绿如春水初生日,红似朝霞欲上时”的美感,还可呈现“大红袍”“美人醉”“娃娃脸”“桃花泛”等不同釉色效果。

第二种铁红釉,由明代景德镇御窑厂创制。明代嘉靖年间因宣德祭红釉烧成难度大,以矾红替代铜红,矾红或珊瑚红是以铁为着色剂的釉上低温红彩,釉色光亮滋润虽不及高温铜红釉,且矾红彩釉面极易剥落,但烧成易于控制,成品率极高。

第三种是清代景德镇御窑厂烧制的金红釉,以黄金为着色剂,低温烧成,主要是胭脂红、胭脂水釉,因宛若女性化妆用的胭脂色而得名,偏粉红色,粉嫩莹润,也算是清代景德镇红釉中的一抹亮色。胭脂红釉的娇媚,珊瑚红釉的喜庆,融入百姓生活的岁时节庆,成为“中国红”民俗美学的代表。

深沉如漆

黑釉瓷的发展贯穿中国陶瓷史,但与青瓷、白瓷相比逊色不少。它的主要呈色剂是氧化铁,也以少量或微量锰、钴、铜、铬等氧化物为着色剂。黑釉瓷指的是纯黑釉色,新石器时代的仰韶彩陶、龙山文化时期的黑陶、宋金时期盛行的白地黑花磁州窑,都隐约可见黑釉陶瓷的影子,但都不能称之为黑釉瓷。

黑釉的诞生可追溯至东汉,东晋德清窑以“色黑如漆”的釉面媲美漆器。东晋到南朝初期,浙江德清窑掌握了成熟的黑釉烧制工艺,以含铁量6%~8%的紫金土配釉烧制黑瓷,瓷胎呈红、紫或褐色,釉层厚实滋润,釉面光亮,色黑如漆。

景德镇窑“大清雍正年制”款淡黄釉小碗

唐代黑釉瓷主要分布在安徽、河南、陕西、山西等地。产于河南鲁山段店、黄道窑、苌庄窑,山西浑源,陕西耀州窑的唐花瓷,有的即是在黑釉底上施以蓝白斑釉,增加釉面泼辣生动的装饰感。

宋代定窑、耀州窑、吉州窑和建窑都烧制黑釉瓷,与宋代茶文化相得益彰,备受茶客青睐,风行一时,造就了黑釉瓷在历史上的高光时刻。建窑黑釉盏因斗茶之风盛行,其“兔毫”“油滴”“曜变”纹样被视为茶道美学的巅峰。蔡襄《茶录》称“茶色白,宜黑盏”,宋徽宗更在《大观茶论》中钦点建盏为御用茶器。吉州窑的木叶纹盏则以天然树叶烧入黑釉,禅意盎然,成为“朴素即美”的绝佳注解。

到了金元时期,河北、河南、山西窑场大量烧制黑釉,黑釉瓷成为当地百姓日常用瓷器。

当代出产黑釉的主要是福建建阳以及山西部分产区,其他产区已经极少烧制黑釉。

皇家气象

黄釉瓷分为高温黄釉和低温黄釉。唐代河北定窑,河南黄道窑、苌庄窑、新密西关窑,陕西铜官窑,山西浑源窑,湖南长沙窑,安徽寿州窑黄釉瓷器,辽朝内蒙古赤峰窑等都属高温黄釉瓷。河南、河北黄釉瓷多呈黄褐色,寿州窑釉下施有白色化妆土,黄釉偏黄绿色,有蜡黄、鳝鱼黄等釉色,很大程度上,此类黄釉应属于“青瓷釉”系列,并非纯正黄色。

低温黄釉瓷源起于明初景德镇御器厂,白胎,以浇釉法内外施釉,低温氧化火烧成,釉面肥润,通体无纹,色彩娇艳,称之为“浇黄”或“娇黄”,是纯正的黄色。明弘治朝黄釉器釉面光亮,色调均匀纯正,釉面平整无痕,色泽滋润娇嫩,莹澈若一泓清水,又如鸡油,冠绝明清两代。明晚期黄釉瓷一度停烧。

清顺治时期黄釉瓷复烧,康熙、雍正、乾隆三朝黄秞瓷主要以仿宣德、弘治黄釉瓷为主,也新烧出鹅黄、麦芽黄、蜜蜡黄、鸡油黄、蛋黄、粉黄、柠檬黄等不同色泽釉色,并附以刻花技法,烧制黄地绘青花,黄地加五彩,黄地粉彩,黄地珐琅彩,黄地刻花、印花,黄地添绿彩、红彩、紫彩等彩绘黄釉瓷。

明代对景德镇御窑厂黄釉瓷器实行禁令,严禁民间生产和使用。清代对黄釉瓷使用实行严格等级规范:皇帝、皇太后、皇后可配享黄釉瓷;皇贵妃、贵妃、嫔、贵人、常在只能分别使用里白外黄瓷、黄地绿龙瓷、蓝地黄龙瓷、绿地紫龙瓷、绿地红龙瓷……北京故宫博物院藏明清黄釉瓷器11万余件,以帝后生活日用器皿为主。

从商周的朴拙青釉,到明清的华彩斑斓,瓷器中的“中国色”是一部用火焰书写的文明史诗。丰富多彩的瓷色既是自然色彩,更是人文色彩,它们不仅代表着技术的突破与审美的积淀,更体现出潜隐于中国人内心的美学信仰。

从古代中国瓷器所见的中华五色,一方面展现了古代窑工的高超技艺和独特美学追求,另一方面也真切彰显了中华民族丰富多样的精神向往。古代中国陶瓷匠师以青、白、红、黑、黄传统色彩为底色,冶炼出五彩缤纷的中国瓷器世界,孵育成为珍贵独特的文化遗产,在人类文明的历史长河里,流光溢彩,生生不息。

《光明日报》(2025年02月23日 12版)