点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【大家·同心同行】

作者:刘晴 单位:北京鲁迅博物馆

开栏的话

从旧中国走来的知识分子,在古老的大地上浸染传统,也曾在时代的激流中问寻新知。对于国家民族的前途与命运,他们思考过,探索过,困惑过,失落过。终于,从中国共产党人身上,他们看到了光明,感受到了力量。为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,中国共产党人的初心,也是一代代知识分子的初心,中国共产党人的梦想,也是一代代知识分子的梦想。因为对中国共产党人初心的认同,梦想的感召,一代代知识分子前赴后继,坚定不移地投身党领导的革命、建设、改革,乃至不惜牺牲生命。在中国共产党建党百年之际,本版开设《大家·同心同行》栏目,回望几代杰出知识分子与中国共产党勠力同心、携手同行的历史。

曹白刻《鲁迅像》

鲁迅曾把中国共产党人称颂为“切切实实,足踏在地上,为着现在中国人的生存而流血奋斗者”,虽然他不是共产党人,却把很多共产党人与进步青年视作“大战斗却都为着同一的目标”的同道者。据不完全统计,鲁迅结交的共产党人有60余人,他们的交往与异曲同工的文化选择,成为中国现代文化史上难忘的红色记忆。

鲁迅与李大钊、陈独秀:为了文学的革命

1918年1月,鲁迅加入《新青年》编委会,并于同年在《新青年》上发表他的第一篇白话小说《狂人日记》,以“鲁迅”这一笔名登上文坛。鲁迅与李大钊、陈独秀的相知,就与共同参与《新青年》杂志编委会的工作有关。

虽然《新青年》内部曾有过拉帮结派的现象,但据鲁迅所知,李大钊“绝对的不是”。鲁迅对李大钊的道德文章,均十分推崇,现存的鲁迅藏书中,还保存着李大钊编的三期《政治生活》杂志。在这几本杂志中,有李大钊用“守常”“猎夫”等名发表的文章,其中一期刊载的《土地与农民》一文,曾被毛泽东编入“农民问题丛刊”,作为农民运动讲习所学员的学习材料。新文化运动时期的鲁迅,多次提到他的文章是“听将令”的,为的是“聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱”。在李大钊所编《马克思主义研究专号》上,鲁迅发表的小说《药》和四篇《随感录》,无疑是用文学的语言回应了“将令”。李大钊也曾高度评价当时鲁迅新发表的小说《长明灯》,说这篇小说是鲁迅在《狂人日记》中喊了“救救孩子”之后,紧紧接上去的战斗号角。李大钊被害后,鲁迅不顾危难,为昔日的战友葬仪捐款,并为其遗作《守常全集》撰写了题记。在“题记”中,鲁迅深情地说:

在《新青年》时代,我虽以他为站在同一战线上的伙伴,却并未留心他的文章,譬如骑兵不必注意于造桥,炮兵无须分神于驭马,那时自以为尚非错误。所以现在所能说的,也不过:一,是他的理论,在现在看起来,当然未必精当的;二,是虽然如此,他的遗文却将永住,因为这是先驱者的遗产,革命史上的丰碑。

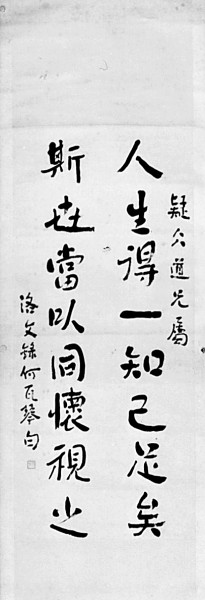

鲁迅书赠瞿秋白联句

在《新青年》编辑部,陈独秀与鲁迅交往较多,还是最早敦促鲁迅将小说结集出版的人。1920年9月,陈独秀在致周作人的一封信中写道:“豫才兄做的小说实在有集拢来重印的价值,请你问他倘若以为然,可就《新潮》《新青年》剪下自加订正,寄来付印。”后来,鲁迅提到自己的小说创作时,在《我怎么做起小说来》谈道:“这里我必得记念陈独秀先生,他是催促我做小说最着力的一个。”

对于陈独秀的性格,鲁迅在《忆刘半农君》一文中有一段有趣的描述:

《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀和胡适之。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:“内皆武器,来者小心!”但那门却开着的,里面有几枝枪,几把刀,一目了然,用不着提防。适之先生的是紧紧的关着门,门上粘一条小纸条道:“内无武器,请勿疑虑。”这自然可以是真的,但有些人——至少是我这样的人——有时总不免要侧着头想一想。

鲁迅与左翼翻译:志同道合的“窃火者”

翻译与写作,是两种不同的劳作。在鲁迅看来,翻译是输进新精神的重要途径,他一生共翻译了14个国家近百位作家约300万字的著作,和他自己创作的字数接近,或可证明其对翻译的热情不亚于创作。在鲁迅的译作中,有很多介绍马克思主义文艺理论的著作和苏俄革命文学,在鲁迅的“红色朋友圈”中,也不乏这样的“同道者”。

早在1920年,也就是中国第一个共产主义小组诞生的这一年,这个小组的成员之一陈望道就把他刚刚翻译完成的《共产党宣言》中译本寄赠鲁迅。周作人晚年回忆:鲁迅在接到书后当天就翻阅了一遍,并称赞说:“这个工作做得很好,现在大家都在议论什么‘过激主义’来了,但就没有人切切实实地把这个‘主义’真正介绍到国内来,其实这倒是当前最要紧的工作。”(见《鲁迅研究资料》第一辑,文物出版社1976年版)1928年下半年,陈望道主持的大江书铺正式开业,在鲁迅等的支持下,这个机构以出版进步书刊、宣传马克思主义、介绍科学的文艺理论为特点活跃在上海书界,成为推动左翼文艺运动的一个重要据点。应陈望道的约请,鲁迅“极其慎重、认真和精心”(陈望道《关于鲁迅先生的片断回忆》)地翻译了卢那察尔斯基的美学论著《艺术论》。

鲁迅手书《无题》诗

“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。”鲁迅把清代何瓦琴的集句书赠瞿秋白,倾注了鲁迅对志同道合的瞿秋白亲如手足的情谊。

1931年,瞿秋白来到上海从事革命文化工作,鲁迅从冯雪峰处听说瞿秋白精通俄文,急切地说:“我们抓住他,要他从原文多翻译这类作品,他的俄文和中文确是最适宜的了。”鲁迅在一封致瞿秋白的信中,亲切地称瞿秋白为“敬爱的J.K.同志”,在现存1700多封鲁迅信札中,称对方为“同志”的,仅此一封。在这一时期两人的交谈中,瞿秋白经常把自己构思的腹稿讲出,征求鲁迅的意见,经修改补充,由他执笔,以鲁迅的名义发表。两位好友的观点相近,风格近似,有时候连鲁迅自己也分不清到底是谁写的文稿。

那时候,由于瞿秋白夫妇从事革命工作,以鲁迅为代表的一些朋友,不仅无私关怀他们,而且冒着生命危险掩护他们。1932年到1933年间,鲁迅先后四次接纳瞿秋白夫妇在自己的寓所避难。

在互相了解的基础上,瞿秋白在很短的时间内编成《鲁迅杂感选集》,并写好了序言。瞿秋白的这篇序言中分析了鲁迅在新文化运动和左翼文艺运动及整个思想、文化斗争史上的重要地位及其杂文的价值。

1934年,瞿秋白接到党的通知,奉命前往中央革命根据地瑞金,1935年3月被国民党武平保安团所俘,6月在福建长汀英勇就义。由于消息的阻塞,鲁迅在7月30日和8月9日还在设法筹资营救。秋白同志逝世的噩耗传来,从没间断过的鲁迅日记,中断了25天,但他仍在短期内完成了亡友60万字的译著遗文的校对工作,并用与朋友们募集的印费,把这部书以瞿秋白的别名“史铁儿”的名义出版。1936年7月17日,面对这部书下卷排版工作的拖沓,鲁迅在致杨之华的信中悲哀地写道:

秋的遗文……被排字者拖延,半年未排到一半。其中以高尔基作品为多。译者早已死掉了,编者也几乎死掉了,作者也已经死掉了,而区区一本书,在中国竟半年不能出版,真令人发恨(但论者一定倒说我发脾气)。

珂勒惠支的木刻画《牺牲》

遗憾的是,鲁迅先生还是没有等到下卷出版就离开了人世。

林伯渠曾说过:“参加长征的老干部,很少没看过《铁流》的。在长征途中,这是大家抢着要看的书,因为它鼓舞着大家去完成艰苦的长征。”无论是这本《铁流》,还是它的中文译者曹靖华,都与鲁迅有着不解之缘。

1925年5月8日,受《阿Q正传》俄文版译者华西里耶夫(中文名王希礼)的委托,曹靖华与鲁迅联系翻译中的具体事宜。1925年底,曹靖华加入鲁迅、李霁野、台静农、韦素园等人发起的文学社团“未名社”。

1931年曹靖华在列宁格勒期间,应鲁迅约请,译成了苏联著名作家绥拉菲靡维奇的反映红军英勇抗击德国法西斯侵略者斗争的长篇小说《铁流》。他把译稿寄给鲁迅,鲁迅亲自校对。为了求得译稿的准确,他们不厌其烦地往来书信二十余封,多次修改、校正。鲁迅还请瞿秋白翻译长序,并自费以“三闲书屋”的名义出版。

1933年秋,曹靖华回国,继续与鲁迅等一起从事左翼文学运动,翻译苏联文学作品,介绍苏联文学作家。

鲁迅和曹靖华在交往的十余年间,虽见面不多,但通信频繁。仅据《鲁迅日记》,鲁迅写给曹靖华的信就有130余封。鲁迅逝世前三天,在“病不脱体,竟又发热”的垂危时刻,还为曹靖华的翻译作品写了序言,并附信寄给了他。这是鲁迅一生中写给青年的最后一封信。当曹靖华收到这封信时,鲁迅已与世长辞了。1965年夏,曹靖华把他珍藏的八十五封半鲁迅书信,托许广平代为捐给北京鲁迅博物馆。

1931年8月22日,鲁迅举办的木刻讲习会结业合影。

鲁迅与左联:为了忘却的记念

1930年3月,中国左翼作家联盟在上海成立,鲁迅是发起人之一。左翼作家联盟中,有很多进步青年作家,例如丁玲、叶紫、黄源、聂绀弩等,他们无不接受过鲁迅先生的指导和关怀。

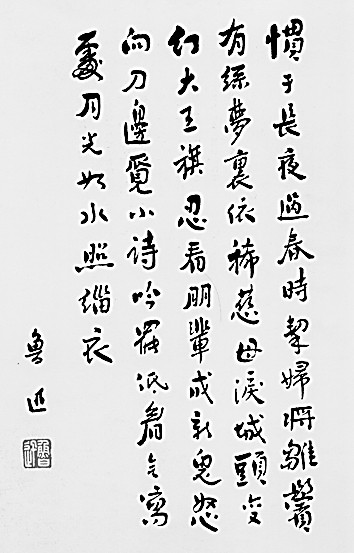

1931年2月7日,柔石、李伟森、胡也频、殷夫、冯铿等左联五作家被国民党秘密杀害。鲁迅在悲愤中,写下一首旧体诗,痛悼战友:

惯于长夜过春时,

挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,

城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,

怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,

月光如水照缁衣。

他冒着生命危险,秘密刊印《前哨》纪念战死者专号,撰写《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《中国文坛的鬼魅》等文章。他还写成《黑暗中国文艺界的现状》一文,交给史沫特莱,请她翻译成英文,并设法在外国发表。史沫特莱很为鲁迅的安全担忧,但鲁迅说,这几句话是必须说的,中国总得有人出来说话!两年后,他又写了《为了忘却的记念》,深切悼念牺牲了的年轻战友。

在《为了忘却的记念》一文中,鲁迅提到一首殷夫译自裴多菲的诗作:

生命诚宝贵,爱情价更高;

若为自由故,二者皆可抛!

这首译诗随着鲁迅的杂文广为传颂,成为裴多菲诗作中在中国流传最广的一首。可叹的是,本诗作者裴多菲和译者殷夫,都为自由献出了自己年轻的生命。殷夫牺牲后,鲁迅为其遗诗《孩儿塔》作序言,对他的诗作予以高度评价:

这是东方的微光,是林中的响箭,是冬末的萌芽,是进军的第一步,是对于前驱者的爱的大纛,也是对于摧残者的憎的丰碑。一切所谓圆熟简练,静穆幽远之作,都无须来作比方,因为这诗属于别一世界。

在左联五烈士中,和鲁迅关系最为密切的是柔石,他是鲁迅“惟一的不但敢于随便谈笑,而且敢于托他办点私事的人”。在《为了忘却的记念》中,鲁迅对自己心目中的柔石进行了一个总体的评价:“无论从旧道德,从新道德,只要是损己利人的,他就挑选上,自己背起来。”

柔石初到上海时,经济拮据,无法安心创作。鲁迅多次资助柔石,还让出自己的《语丝》主编职务,介绍柔石接替做主编。柔石牺牲后,鲁迅马上捐出一百元,还亲自替柔石的家属索要版税。对于柔石身前身后的资助,鲁迅自己估计就有“一万元左右”。

鲁迅还特意把珂勒惠支的木刻《牺牲》投寄给《北斗》杂志,来表达他对柔石无言的纪念。这幅画刻着一位瘦骨嶙峋的母亲,悲哀地闭着眼睛,把她熟睡的孩子交出去,这位母亲饱经沧桑,悲哀而刚毅。在这木刻画里,珂勒惠支寄寓了作为母亲的巨大悲痛——创作这幅画前不久,女画家刚刚在一战中失去了自己的长子。两年以后,《为了忘却的记念》在《现代杂志》发表,后者为这篇文章配印的插图就是这幅《牺牲》。今天,当我们面对这幅木刻,似乎仍能听到鲁迅和珂勒惠支对扼杀年轻生命的黑暗世界所发出的无声控诉。

鲁迅与青年木刻家:用艺术投入抗战

鲁迅认定,版画艺术“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”,“是最适合于现代中国的一种艺术”。1930年,杭州艺专“一八艺社”的学生在鲁迅的关怀下开始木刻创作;1931年8月,鲁迅在上海主办“木刻讲习会”,从此中国新兴木刻运动拉开帷幕。鲁迅逝世后,这些木刻青年有的留在国统区,从事抗战版画创作和抗日宣传,江丰、沃渣、胡一川、力群、刘岘、陈铁耕、黄山定、叶洛等则陆续奔赴延安。抗战版画的蓬勃发展,充分体现了鲁迅的战略眼光。

作家萧军曾说:“在30年代,鲁迅先生的两只手,一只手是培育了若干青年文艺作家,我本人就是其中之一;另一只手是培育了若干青年木刻家——刘岘同志就是其中之一。”

30年代初,在上海美术专科学校学习的刘岘,沉迷于木刻版画,“一天到晚都在木刻,平均每天一幅,刻好就印”。从《鲁迅日记》记载的情况看,1933年1月到1936年3月,刘岘与鲁迅之间来往信件达51次。刘岘不停地把自己的习作拓印出来,送给鲁迅请求批评、指教,鲁迅“总是谈得那么热情、从容,并不时发出爽朗的笑声”。

刘岘的《无名木刻集》,请鲁迅先生写序。拿到先生的序言后,他本来计划把鲁迅手写的序言,用木刻版画的制作方法,“反贴一块木版上,用雕刀刻成阴字,但由于经验不足,在木刻的过程中将手书的宣纸稿摩擦烂了,未能刻成”。这个当时只有19岁的青年,“不加考虑地又给先生写了信并附上透明打字纸请先生重写”,鲁迅先生不仅没有怪罪,还很快重新写了序言,称赞这些新的木刻“是刚健,分明,是新的青年的艺术,是好的大众的艺术。这些作品,当然只不过一点萌芽,然而要有茂林嘉卉,却非先有这萌芽不可……”

1934年初,鲁迅亲自编辑、自费出版的中国原创木刻集《木刻纪程》,收入木刻24幅,木刻的作者为一工(黄新波)、何白涛、李雾城(陈烟桥)、陈铁耕、陈普之、张致平(张望)、刘岘、罗青桢八人。在这本木刻集的序言中,鲁迅对木刻青年创作提出了希望:

采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满是一条路;择取中国的遗产,融合新机,使将来的作品别开生面也是一条路。

1937年,“七七事变”爆发,刘岘毅然终止在日本的学业,归国投身于抗日救亡活动中,用版画艺术宣传抗战。1938年春,刘岘参加新四军,1939年到延安鲁迅艺术文学院美术系任教。在延安,他把民间的窗花、年画的创作技法引入版画创作中,创作了更多富有民族特色、群众喜闻乐见的版画。

对于这一段受教鲁迅的经历,刘岘曾这样感叹:“中国新兴木刻的兴起和发展,是和鲁迅先生的提倡与扶植分不开的。我青年时代学木刻,便是在先生的启发、帮助下开始的。”

以刘岘为代表的木刻画家的艺术道路,就是对鲁迅革命艺术道路的传承和发展。

友人忆鲁迅与共产党

他(李大钊)送我出来,问:“鲁迅先生发表的小说《长明灯》,你看过吗?有什么感想?”……守常师点了点头,凝思地对我说:“我看这是他要‘灭神灯’、要放火的表示。这是他在《狂人日记》中喊了‘救救孩子’之后紧紧接上去的战斗号角。”他停下步来望着我,继续说:“你可以去看看他,请他‘当仁不让’,把一些爱好文学的青年,直接领导起来干啊!”

——刘弄潮《李大钊和鲁迅的战斗友谊》

在两人没有见面以前,秋白同志已经是一看到我,就是“鲁迅,鲁迅”地谈着鲁迅先生,对他表示着那么热情了。在鲁迅先生也是差不多,而在他们见过面,尤其在有过长谈之后,相互的精神上的影响当然更深刻。

这也是当然的,因为他们从事着同一方向的战斗,在同一条战线上,而且以同样严肃与勤苦的精神工作着,这使他们一开始就都以最赤诚的同志的态度来对待对方。

——冯雪峰《回忆鲁迅》

五四运动以后不久,我就开始了同鲁迅先生的交往。1920年,我翻译了《共产党宣言》,就曾寄赠给鲁迅先生。也就在这一年关于《新青年》杂志如何办的斗争中,鲁迅先生明确地反对了胡适等人要《新青年》“多谈问题少谈主义”的企图,支持把《新青年》杂志从北京迁到上海出版。这时,我为《新青年》杂志去信北京约请鲁迅先生写小说。不久,鲁迅先生就寄来了一篇批判反革命复辟派的小说:《风波》。这篇小说就刊登在1920年9月1日出版的《新青年》杂志第八卷第一期上;而从这一期开始,《新青年》杂志也即正式改组为马克思主义研究会的机关刊物了。

——陈望道《关于鲁迅先生的片断回忆》

(本版图片均由作者提供)

《光明日报》( 2021年02月01日 11版)