点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【大家】

作者:汤序波,著有《汤炳正先生编年事辑》等,编有《楚辞讲座》等。

学人小传

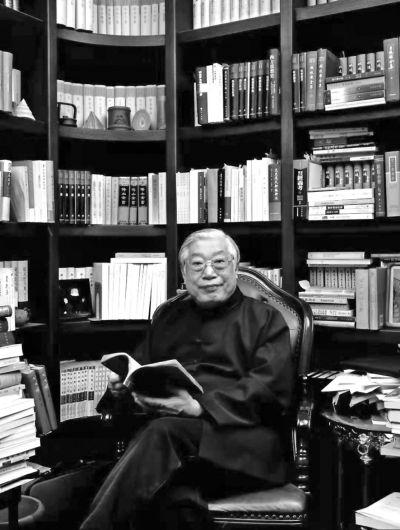

刘梦溪,著名文史学者,山东黄县(今龙口市)人,1941年生于辽宁,中国人民大学1961级中国文学专业毕业,现为中国艺术研究院终身研究员、中国文化研究所创所所长、中国文化史和学术思想史方向博士生导师,《中国文化》杂志创办人兼主编,中央文史研究馆馆员,浙江大学求是讲座教授兼马一浮书院院长,长期致力于思想文化史、明清文学思潮和近现代学术思想研究,主要著作有《传统的误读》(1996)、《学术思想与人物》(2004)、《红楼梦与百年中国》(2005,韩文版2019)、《中国现代学术要略》(2008)、《中国文化的狂者精神》(2012,韩文版2016)、《陈宝箴和湖南新政》(2012)、《当代中国之传统与现代的变奏》(新加坡,2014)、《陈寅恪的学说》(2014)、《马一浮与国学》(2015)、《现代学人的信仰》(2015)、《将无同:现代学术与文化展望》(2015)、《切问而近思——刘梦溪学术访谈录》(香港,2016)、《学术与传统》(上、中、下三卷,2017)、《陈寅恪论稿》(2018)、《七十述学》(2018)、《中国文化的张力:传统解故》(2019)等。

资料图片

阅读印象

梦溪先生是我景仰的学术名宿大家。我与先生的渊源可上溯到20世纪80年代。在我所购的《1984年文学艺术概评》中,有一篇文章谈及先祖父(汤炳正)的《楚辞》研究,其结语是:“汤炳正先生的文章,很有说服力,看来《离骚》作于淮南王刘安之论,可以休矣。”这本中国文联理论研究室当年编的学术年刊,“主持编写”者正是梦溪先生。

嗣后在20世纪80年代末至90年代初,再读梦溪先生的著述,旋即被先生的才、学、识所折服。尤其是他有关陈寅恪的系列论著,如《论陈寅恪的学术创获和研究方法》《“借传修史”:陈寅恪与〈柳如是别传〉的撰述旨趣》《陈寅恪学术思想的精神义谛》等,莫不逻辑穿透力强,精义纷呈,或发前修之所未发,或为时彦之所未至,确实是“研陈”之尤为拔萃者。

梦溪先生在怀念张舜徽的《学兼四部的国学大师》中曾说:“(才、学、识)三者之中,识最难,亦更可贵。”此论深得吾心。说到先生之“识”,初读《〈中国文化〉创刊词》的震撼,至今犹在心中激荡——

“本刊确认文化比政治更永久,学术乃天下之公器,只求其是,不标其异。新,固然是人心所向往;旧,亦为人情所依恋。”“在学术上应特别重视中国传统,在广为汲纳国外的各种新观念、新学说、新方法的同时,刻刻不忘本民族的历史地位;在方法上,提倡从一个一个的具体问题入手……主张宏观与微观结合、思辨与实证结合、新学与朴学结合。”

王蒙十年前曾说:“时隔二十年,又看《中国文化》的创刊词,写得还真是不错。”

为撰写此文,近半年来,我又将寒斋所藏先生的著述,捧读一过,并做了笔记,记下感想,还曾专门请教吾师戴明贤先生,戴师亦爱读梦溪先生的文章。梁启超曾在《清代学术概论》中评说自己的文章:“平易畅达……笔锋常带情感,对于读者,别有一种魔力焉。”

我对梦溪先生的文章,亦作如是观。

学术转变

弹指三十余年过去,而梦溪先生早已成为我国学术界一位标志性人物。他在四个方面的成果斐然:一是对20世纪中国现代学术思想和人物的研究;二是对中国文化史和学术思想史的研究;三是对国学与六经的研究;四是创办中国文化研究所与《中国文化》杂志,以传播与传承中华文化为己任,三十年如一日,矢志不渝。

20世纪70年代末至80年代初,是梦溪先生学术思想的自我转变阶段,这主要是由文学研究转向学术思想史研究。引导他发生学术转变的,乃20世纪的三位学术大师——王国维、陈寅恪和钱锺书。前后多年时间,先生心无旁骛、夜以继日地研读王、陈、钱的著作。先生的夫人陈祖芬老师写过一篇《不敢见钱锺书先生》的文章,其中说道:“在八十年代,如果你在北京的街头巷尾,看到一个人,或者在公共汽车上,或者在路上,在树下,在墙边,在任何地方,都拿着书看,这个人看的一定是《管锥编》或者《谈艺录》。”这显然非文学描写,而是饱含感情的纪实。梦溪先生自己也说,钱锺书的著作他的确读得很熟,每一本、每一篇至少都在三遍以上,读钱的笔记也有好多册。读陈寅恪、王国维亦然。

这些阅读促使梦溪先生开始了一项浩大的学术工程,即着手编纂“中国现代学术经典”丛书,精选晚清民国以来现代学者的著作44家、35卷、共2000余万字,1990年至1996年,积七年之功始竟其役。河北教育出版社于1997年将其出版,翌年获“中国国家图书奖”。

“中国现代学术经典”丛书架构的中国现代学术知识谱系,不止于王、钱、陈,对章太炎、梁启超、蔡元培、熊十力、马一浮、吴宓、傅斯年、冯友兰、金岳霖、张荫麟、陈梦家、张舜徽等20多位现代学术人物,均撰有专论或合论。而后又成《现代学人的信仰》一书。

马一浮研究则是梦溪先生新开出的一个学术个案,所下功夫仅次于陈寅恪研究,前后十年,最后问世了“以马解马”的学术专著《马一浮与国学》。先生说——

“我的学术兴趣中间发生了转移,我喜欢上了马一浮。本来是研究王、陈、钱,一旦进入马,其他就暂且推后了。马一浮在20世纪大师中,是学问最好的一位。史学和考据学方面,马一浮前面自当有人,但义理学,对中国思想义理的分疏方面,我看不出有谁能超过他。”

梦溪先生研究近现当代学术思想的最重要成果,首推他为“中国现代学术经典”丛书写的总序,这就是著名的《中国现代学术要略》。1996年年底,当这篇总序以四个整版的篇幅在《中华读书报》刊载时,可以说引起学术界不小的轰动,老师硕学口耳相传,都说刘先生发表了“大文章”。

这篇“大文章”发表后的次年2月16日,在梦溪先生家召开了一次高规格学术恳谈会。戴逸、庞朴、汤一介、李泽厚、李慎之、余敦康、王俊义等学界大家悉皆到场,发言热烈,并伴以有趣的争论。戴逸先生在事先给先生的信里,对《中国现代学术要略》称颂有加,但发言时则径直指出,哪些是不能不回答的问题,还有哪些问题不宜忽略。庞朴先生说,此文最大的问题,是对前辈学者只有“仰视”,没有“俯视”,站在前辈的肩上著论才是合适的态度。余敦康先生则不认同庞的说法,提出已往的教育,恰好是只有“俯视”,未能“仰视”。李慎之先生为缓解气氛,说他既不“俯视”,也不“仰视”,而是“窥视”。

资料图片

如今,李(慎之)、汤(一介)、庞(朴)、余(敦康)诸公都已作古,梦公府上那种高朋满座、大儒智辩的场景已不容易再现了。

十年后的2008年,《中国现代学术要略》由三联书店出版单行本,又十年后的2019年出版增订本,这是梦溪先生自成一家之言的学术史之作,重点论述的虽是现代学术与人物,但对中国传统学术亦以前四章的篇幅,多所论列,而且胜义纷陈,都是长期研思积累的创获。如说“学术思想是人类理性认知的系统化,是民族精神的理性之光”“既顺世而生又异世而立是学术思想的特点。转移风气、改变习俗,学者之理趣覃思与有不灭之功焉”,以及“学术思想的隆替与变异是中国文化史上最壮观的一幕。就与历史行程的比较而言,可以说一代有一代的学术;但一定历史时期如果没有另外的学说与之颉颃和相互撞击,占据主流地位的学说内部便会分裂、内耗乃至自蔽”等等,都是令人警醒的创辟胜解。

由文入史

梦溪先生的学术历程,经过了“由文入史”和“由史入经”的过程。如果说,20世纪80年代至本世纪前十年,是“由文入史”的过程,那么除《中国现代学术要略》《现代学人的信仰》以及更早的《学术思想与人物》之外,他的专门研究陈寅恪与义宁之学的三书,即《陈宝箴和湖南新政》《陈寅恪的学说》《陈寅恪论稿》,应是“由文入史”个案研究的重要成果。

《陈寅恪的学说》是对陈氏学说体系内部构造的疏解,《陈寅恪论稿》则是对陈氏学说体系外部学术触点的著论。值得注意的是,梦溪先生认为,作为史学家的陈寅恪,在他的著作中已经构建了一个历史文化学说的学术体系,其中包括独立自由的学术精神、中体西用的文化态度、“有教无类”的文化与种族的学说、独特的阐释学和诗史互证的研究方法等。

梦溪先生的“研陈”是将陈学和义宁之学结合起来的,既研究寅老本身的学术思想和学术精神,同时亦研究他的家学渊源和义宁陈氏一族的优美门风。在“研陈”的同时,先生又研究了中国现代学术史上与陈氏关系最密切的王国维,知者称为“王陈并治”。他的《王国维与陈寅恪》一书据闻近期即将问世,不过从已读过的《王静安先生思想学行传论》《王国维与现代学术的奠立》《王国维的十重矛盾和最后归宿》三篇章来看,其搜罗材料之翔实、史实还原考证之细致和思想掘发之深入,均见出梦溪先生对现代学术开山王国维这一学术个案所作研究的眼界和功力。

正是基于这样的理解,梦溪先生特别注意寅老对诗中之史和史中之诗的深层发掘,以及对历史事件深层结构和历史人物心理结构的发覆索隐,并把此种关注扩展到对陈宝箴和陈三立的研究之中。最明显的是,他通过解读陈三立《散原精舍诗》中每年春秋两季赴南昌西山所写的述哀和祭墓等诗作,对陈宝箴系慈禧密旨赐死的公案有诸多发覆索隐,从而证实此一公案实际上是历史的本真。

《陈宝箴和湖南新政》的最后一章《陈宝箴之死的谜团及求解》,全文连同注释逾五万言,就是为彻底解此一案而设立的。特别是该章的第七节“慈禧的第二次杀机”和第八节“陈三立的倒后复帝活动”,其有关背景和史实的考订,特别透过陈三立诗文复活当事人的心理和场景,发现了许多单纯的史学考证所未及见的隐藏的历史面向。

梦溪先生见微知著、发覆索隐的功夫,为一些研究戊戌变法史的大家所推许。杨天石先生认为,梦公对《戊戌政变和陈宝箴之死》的考证,“思想严密,考证精细”,“是对近代政治史研究非常重大的贡献”。

资料图片

这里还需提及梦溪先生的另一部著作——《中国文化的狂者精神》。此书篇幅不大,不到十万字,但分量可是不轻。先生以孔子论狂狷的一段经典名言(“不得中行而与之,必也狂狷乎。狂者进取,狷者有所不为也。”)作为全书的缘起和纲领,释证道:“‘狂’和‘狷’的特点,都是不追求四平八稳,只不过一个急促躁进,希望尽快把事情办好,一个拘泥迂阔,认为不一定什么事情都办。‘狂’和‘狷’都有自己独立的思想和独立的人格。”并据此提出:“孔子的狂狷思想在中国思想文化史上具有革新的甚至革命的意义。特别是‘士’阶层以及秦汉以后社会的知识人和文化人的‘狂者精神’,事实上已经成为艺术与人文学术创造力自我发抒的源泉。”

《中国文化的狂者精神》以其独特视角和创发精神,得到了海外学者的青睐,韩国Catholic大学韩惠京教授,本来正致力于把梦溪先生的《红楼梦与百年中国》翻译成韩文,但当她看到《中国文化的狂者精神》一书后,决定先翻译此书,并很快由韩国书坛子出版社于2015年出版发行,书名译作《狂者的诞生——中国狂人文化史》。梦溪先生在韩文版自序中写道——

“历史的哲学命题原来是这样:一个社会如果没有狂狷了,也就是人的主体意志的自由失去了,那么这个社会也就停滞了。但狂有正、邪:狂之正者,有益于世道人心;狂之邪者,亦可为妖。所以需要‘裁之’。正是在此一意义层面,中庸、中道、中行可以成为节制狂狷的垂范圣道。它可以发出天籁之音,警示在陷阱边冥行的人们,左右都有悬崖,前行莫陷渠沟。太史公岂不云乎:‘虽不能至,然心向往之。’其实宇宙人生的至道,都是可参可悟而不可施行的绝对。”

由史入经

在21世纪的第二个十年,梦溪先生完成了“由史入经”的转变,而这一过程是通过研究马一浮而进入的。他的《马一浮与国学》虽以题义名书,实际上却是关于马先生的学术思想传论,既梳理传主的生平志事,又探究其学术思想。

通过深研马一浮其人其学,梦溪先生认为:“马先生的学术思想系直承宋学而来,特别受朱子的影响至为明显。但他的思想义理多为原创独发,‘六艺论’和‘义理名相论’可视为他的两项极为重要的学理发明,足以在现代学术思想史上现出光辉。”又说:“马一浮的学术思想体系,可以用‘新义理学说’立名,其学理构成为‘六艺论’和‘义理名相论’两部分,其方法则是儒佛互阐和会通儒佛。”

为何称马一浮的义理学说为“新义理学说”?梦溪先生认为,这是针对宋儒的义理学说而言。宋儒融佛而辟佛,马先生却视儒佛为一体之两面,只是名言化迹之不同而已。正是由于“义理名相论”的提出和建立,马先生从学理层面,把宋儒的义理学说和佛学的义理整合在一起了。

梦溪先生所作功夫,一是辨明“六艺”和“六经”源流;二是进入六经的文本奥窖,掘发六经的价值论理。为此,他连续发表系列专论和通论,共计十余万言。《敬义论》《立诚篇》《论和同》《论知耻》等是先生专论的代表文字,而《六经的价值论理:中国文化贡献给人类的共同价值》则是关于这一议题的总论和通论。

马一浮先生的“六艺论”和国学论是一题之二义,重新定义“六艺之学”为国学的“国学论”。为此,梦溪先生写道:只有如此厘定国学的内涵,国学才有可能成为一单独的学科,与文史哲诸科门不相重叠。中华文化具有恒定意义的价值理念悉在“六经”,以“六经”为国学,可以使国学进入现代教育体系。

马一浮先生的“六艺论”包括“六艺之道”“六艺之教”“六艺之人”三项连贯的思想范畴,国学教育可以通过“六艺之教”,传播“六艺之道”,从而培养“六艺之人”。“国学”这一概念,在中国古代本指国立学校,几千年来一直如此。当晚清外学大规模进入,知识人士反思固有传统,才有作为一门学问的国学概念的提出。梦溪先生是当代学界最系统辨析国学概念的历史和义涵的学者,从2006年开始,他先后发表《论国学》《国学辨义》《论国学之内涵及其施教》,阐释得系统详尽、源流粲然,可以认为已令此问题剩义无多。

马一浮先生1938年讲学于浙江大学,首先提出国学概念应如何辨析的问题,并以佛学语言将“楷定国学名义”为讲题,直接置疑“今人以吾国固有的学术名为国学”的论述,而提出“今楷定国学者,即是六艺之学”的新的国学定义。马先生此一国学定义被湮没七十年之后,幸得梦溪先生十多年来一再为之阐发,现在才渐为学术教育界所理解与接受。

梦溪先生说:“马一浮……这个定义能够准确地反映国学的基本义涵,也更容易和现代人的精神世界相连接。这是完全可以与东西方任何一国的学术区别开来的原初学术典范,是我国独生独创独有的民族文化的自性之原,同时也是中华学术的经典渊薮。既可以为道,又可以为教,又可以育人。”“我最服膺的就是马先生的这个定义……马先生早已被边缘化了,没有人讲他的定义对与不对。我近年研究马,所以特别注意他的这个定义,觉得这个定义真正把国学的本源讲清楚了。”

文化坚守

当我们面对梦溪先生的学问世界时,不得不提及由他创办和主编的《中国文化》这一名刊,至今已经整整三十年了,其对研究与传播中国文化所作的贡献,为海内外学术界人士有目共睹。

20世纪80年代的“文化热”,占据显学地位的主要是西方的各种文化思潮,而绵延数千年的中国传统文化却被有意无意地忽视了。对此,梦溪先生忧心不已。1988年6月,他奉调来到中国艺术研究院,立即着手建立中国文化研究所和创办《中国文化》杂志。

《中国文化》以“深研中华文化,阐扬传统专学,探究学术真知,重视人文关怀”为宗旨,一切从学术出发,提倡独立的自由的学术研究,杜绝门户之见,广纳百家,友接四方。

《中国文化》创刊20周年之时,梦溪先生在京城召集过一个学术雅集,杨振宁、何兆武、汤一介、乐黛云、冯其庸、戴逸、李学勤、李泽厚、余敦康、范曾、陈平原等一致高度评价这本特殊的学术刊物——

汤一介说:“在1949年以前,能够在中国留下影响的一本杂志,是史语所的《集刊》……梦溪这本杂志办了二十年,从历史看来,这是一本可以留下来,让大家参考的重要杂志。”

李学勤说:“《中国文化》之所以为《中国文化》者,我想这是由于它的文化理想和人文胸怀。《中国文化》确实是一本具有独特学术风格和学术个性的刊物。”

戴逸说:“这个刊物有特殊的学术品格,在我们今天这个社会里边,比较少,可以说凤毛麟角。不受社会风气的影响,不被官场市场所左右。我很喜欢看,每次来了我都看。”

董秀玉说:“一个杂志的性格,就是主编的性格。我看《中国文化》的二十年,就是看刘梦溪的性格。一个,是他低调,这个杂志也是这个风格。对这个杂志,我的感受是,它学术,它名士,还有一个是它性情。这基本是梦溪的性格。”

这些学术大家可谓言之不虚。《中国文化》不愧是一方有一无二、深具品位的学术传播园地。梦溪先生做事一如做学问,他的名言是:要么不做,做就做好。以至于《中国文化》每一期的封面分色和插页安排,他都会亲自动手。

琢磨此文如何收尾之时,忽然收到《文选》学名家、广西师范大学教授力之先生就拙稿写来的一段点睛之笔,堪为拙稿之升华焉——

总而言之,梦溪先生不仅学养深厚,而且识力犀利、殊为善断。其所以能走进20世纪现代学术大师学问世界之深处——尤其是王、陈、钱、马的,虽有外在的动因,实亦关乎其内在之“前缘”。而通过这些大师所筑之“桥梁”,先生尽管更重要的是走向我国的古代,然大师们看问题的世界视角与国际性的角色,给其“以极大的震撼和启示”。因之,先生对我国文化的坚守与传承之立场,不仅基于就中华以观中华,亦缘乎其放眼于域外之文明。用先生的话说,即“学问的大背景,是人类整个的思维成果”。王、陈二先生分别如是说:“天不欲亡中国之学术,则于学术所寄之人,必因而笃之”;“自昔大师巨子,其关于民族盛衰学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也”。在笔者看来,先生自然是称得上“学术所寄之人”而具文化托命之担负者。从某种意义上说,其本身便是当代中国传统文化研究领域之一独特的“学术个案”。

《光明日报》( 2020年04月20日 11版)