【构建人类命运共同体·中国经验——横渠书院 笔谈】

在那遥远的地方

——从吐鲁番高昌国文献看构建人类命运共同体之儒家智慧

作者:王启涛(新疆大学天山学者特聘教授)

早在汉代,儒家文化就传播到了吐鲁番。公元460年,这里建立了高昌国。高昌国通过阚、张、马、麴四大家族的苦心经营,长达160年。儒家文化从河西、北魏不断输入高昌国。《周书》卷五十《高昌传》载:“文字亦同华夏,兼用胡书。有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。虽习读之,而皆为胡语。赋税则计输银钱,无者输麻布。其刑法、风俗、婚姻、丧葬,与华夏小异而大同。”高昌国的各民族人民用自己的语言翻译与学习、理解和实践儒家文化,以儒家文化为主流,以“家”为单位,以“宗族”为团体,以“孝”为核心,成功谱写了中古时期丝绸之路西域段人类命运共同体之“高昌篇”。

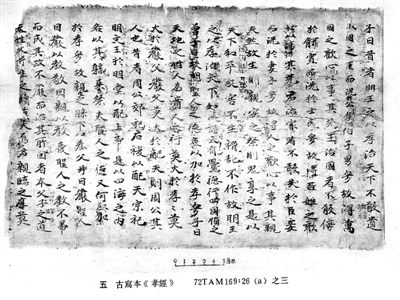

古写本《孝经》 图片由作者提供

一

“孝”是古代吐鲁番童蒙教育最重要的内容。1997年吐鲁番出土了阚氏高昌时期的《孝经义》,1968年吐鲁番出土了唐写本《孝经》残卷,抄写年代在唐贞观至开元年间。在美国普林斯顿大学荷嗣德图书馆也藏有7件吐鲁番出土的唐写本《孝经》策问卷,是唐西州学生考试时所答问卷。古代吐鲁番人还通过给孩子命名灌输孝道,1972年吐鲁番阿斯塔那第151号墓出土的《高昌买驮、入练、远行马、郡上马行装人名籍》中,有名字“孝悦”;1973年吐鲁番阿斯塔那第524号墓出土的《高昌建昌三年(557)令狐孝忠随葬衣物疏》,记载了粟特人受汉文化影响,以“忠”“孝”为子弟命名;又如“曹孝通”“曹李(礼)让”,见1965年吐鲁番阿斯塔那第346号墓出土的《唐上元二年(675)府曹孝通牒为文峻赐勋事》;又有“曹孝绩”,见1973年吐鲁番阿斯塔那506号墓出土的《唐至德二载(757)杨堰租田契》;又有“郑思顺”“安德忠”,见1964年吐鲁番阿斯塔那第35号墓出土的《唐神龙三年(707)高昌县崇化乡点籍样》;甚至还有“樊孝通”“张申敬”“竹思敬”“康赤子”“康君胜”“安仟贞”“鄯长寿”“康思礼”“康节进”“米善文”等名字,见吐鲁番出土的《唐蒲昌府终服、没蕃及现支配诸所等名簿》。

除了人名讲求“孝”外,吐鲁番出土的《墓志》也记载“孝”是吐鲁番民众生前最看重的修养。1969年吐鲁番阿斯塔那第110号墓出土的《高昌延和六年(607)张沂子妻高氏墓表》载墓主人“上仕舅姑,有敬顺之名,下交娣姒,无妒忌之号”。1973年吐鲁番阿斯塔那第113号墓出土的《高昌延和十二年(613)张顺墓表》载墓主人“出忠入孝,令闻宣著”。1972年吐鲁番阿斯塔那第183号墓出土的《唐麟德元年(664)梁延怀墓志》载墓主人“忠诚竭立,丹志挺生。重礼敦诗,闲于教训。公,乡闾称为教首,宗族号曰慈仁,昆季是谐,孝恭膝下,子受过庭之训,光显尊亲。孝养无亏,报恩未极”。

古写本《孝经》 图片由作者提供

二

早期儒家文明的一个重要特征就是强调宗族,诚如吕思勉先生所言:“宗族之制固然使人各分畛域,然以爱家者之心论,则不但夫妇、父子、兄弟之间互尽抚养之责,且推及于凡与家族有关系的人(如宗族姻亲等),并且悬念已死的祖宗。”(吕思勉、曹伯韩《中国文化二十一讲》,沈阳:万卷出版公司,2018年版)在古代吐鲁番,来自异邦的各个族群,也深受儒家文化宗族观念和家庭观念的影响,吐鲁番巴达木胡人墓地的发掘,证明在麴氏高昌到唐西州时期,高昌城东一直存在着一个以粟特人为主体、夹杂着印度人和龟兹人的聚居区。巴达木胡人墓地出土的文书以汉文为大宗,说明这里的官方语言是汉语,各兄弟民族的汉文化修养较深;但也有两件粟特文书,其中一件钤有唐朝“金满都督府之印”的粟特语文书,它第一次揭示了唐朝政府存在着其他语种的公文。在巴达木墓地1、2号台地上,考古工作者发现两座聚族而葬的茔院,1号台地茔院为龟兹白氏家族,2号台地茔院为粟特康氏家族。1号台地白氏家族茔院和2号台地康氏家族茔院还出土了粟特文书,而2号台地西部偏中出现汉人(祖籍山东人),说明这一片墓地为汉族与西域胡人的公共墓地。诸多家族茔院往往是夫妻合葬,甚至多人葬,其中墓主人中男性的唯一性,说明了一夫一妻和一夫多妻制的存在,反映了封建社会下吐鲁番地区封建大家长制的存在。他们以家庭为单位,然后聚族而葬,家族为“同茔不同穴”,从而构成了吐鲁番地区的社会结构:家庭-家族-聚落。在麴氏高昌后期,吐鲁番地区的社会结构进一步成为“家庭-家族-聚落-国家”(吐鲁番市文物局、吐鲁番学研究院、吐鲁番博物馆编著《吐鲁番晋唐墓地:交河沟西、木纳尔、巴达木发掘报告》,北京:文物出版社,2019年版)。也正因为如此,各民族在吐鲁番形成了真正的人类命运共同体。我们注意到吐鲁番交河故城沟西墓地,它是来华粟特人的家族墓地,粟特人的祖籍在伊朗高原,后来迁居中亚,信奉祆教。但来到吐鲁番后,受中华传统文化的影响,形成了家族,建造了家族墓地,还在汉文化影响下撰有《墓表》和《墓志》,如2004年吐鲁番巴达木粟特康氏墓地第201号墓出土的《麴氏高昌延昌十四年(574)二月二十一日康虏奴夫妇墓表》《康虏奴及妻竺买婢墓表》,还有黄文弼掘《唐麟德元年(664)翟郍宁昏母康波蜜提墓表》。这中间最为典型的是2005年吐鲁番交河故城沟西墓地东南部第20号墓康氏家族茔院出土的《唐龙二年(662)正月十六日康延原墓志》,墓主人是康姓粟特人,其父亲和本人均是高昌国的军事将领。出土墓志的官职和汉字的书写、汉文语句的流畅,以及随葬器物的汉传佛教因素,都体现了墓主人对中华文化的高度认同。最让人吃惊的是,在这篇粟特人《墓志》中,作者强调“其先出自中华,迁播届于交河之郡也”,说明墓主人已经将中华认同为自己的祖籍,将中华文化认同为自己的文化之根,同汉民族一起构建了丝路人类命运共同体。这篇墓志充满了浓郁的儒家“修身、齐家、治国、平天下”的文化色彩:“君以立性高洁,禀气忠诚,泛爱深慈,谦让为质。乡邦推之领袖,邻田(里)谢以嘉仁。识斡清强,释褐而授交河郡右领军岸头府队正,正八品。”又言其去世“亲族为之悲痛,乡闾闻之叹伤”。这批墓葬上限为延昌三十三年(593),下限不早于龙朔二年(662),说明中古时期丝路人类命运共同体的成功构建,是在高昌国和唐西州时期。

古代丝绸之路还通过“乡里”“街坊”和“社邑”将各族民众凝聚为在一起。“乡里”虽然是官方的行政编制,但也是宗族和家庭的另一类延伸,它本身就建立在“家”的基础之上。从古代吐鲁番乡里街坊的命名可以看出浓郁的忠孝友爱情结和民族团结色彩,如古代吐鲁番有“顺义乡敦孝里”“宁昌乡正道里”“宁泰乡仁义里”,见2004年吐鲁番巴达木第113号墓出土的《唐龙朔二年(662)正月西州高昌县思恩寺僧籍》。在库车出土的唐代文书(D.A93)中有“怀柔坊”“安仁坊”,“怀柔坊”是龟兹都督府城内的坊名,得名于“怀柔远夷”,这里安置外来胡人,粟特人安元寿夫人翟六娘就住在那里。吐鲁番文献中有“安西乡”“崇化乡”,见1964年吐鲁番阿斯塔那第4号墓出土的《唐龙朔元年(661)龙惠奴举练契》,有“顺义乡”,见同墓出土的《唐总章元年(668)左憧憙买草契》。又有“顺义”“崇化”“宁昌”“宁泰”,均是唐平高昌后建立的乡名,见2006年吐鲁番出土的《唐某年八月西州高昌县宁泰等乡名籍》。“崇化”即“归崇顺化”,往往与胡人的归化有关,唐王朝把正式州县中的胡人聚落改作乡里,如西州有崇化乡安乐里,又有“宁戎乡”,见1967年阿斯塔那第91号墓出土的《唐西州高昌县宁大等乡名籍》。粟特人由聚落到乡里,在敦煌亦然,唐代沙州敦煌县十三乡之一的“从化乡”,就是在粟特聚落的基础上形成的。

社邑最大的特点同样是弘扬孝道和对长者的尊敬,体现对每一位老人的临终关怀和慎终追远。1967年在阿斯塔那第74号墓出土的《唐众阿婆作斋名转帖》中明确记载道:“众阿婆等中有身亡[者]□麦壹斗,出饼五个。”这是对普天下老人的孝敬,是对《孟子·梁惠王上》所言“老吾老以及人之老”精神的传承。当时丝绸之路的一些佛教社团,也强调其核心内容是发扬孝道以及对死者的送别,并将此写进了入社的条件之中,如2009年吐鲁番出土的《高昌立课诵经兄弟社社约》中,就有这样的条款:“请师立课诵经,逢(?)□□□七世先灵,下列一切生死□□[课]人中其有公母,自身□□掘冢尽竞。若一日不去,□人出畳二丈,索一[张],□严车。若课人中有[病]□知,若维郍不语众人守夜,谪维郍杖[廿],□人中私麻相连死者,仰众弟兄送丧至□[不]去者,谪酒二斗。”毫无疑问,在古代吐鲁番人的心里,社邑也是宗族和家庭的延续。这一点在丝绸之路的另一重镇敦煌的文献中也反映出来。S.527《显德六年(959)正月三日女人社再立条件》即有这样的规定:“夫邑仪(义)者,父母生其身,朋友长其值(志),遇危则相扶,难则相救。与朋友交,言如信。结交朋友,世语相续。大者若姊,小者若妹,让语(义)先登。立条件与(以)后,山河为誓,中(终)不相违。一、社内荣凶逐吉,亲痛之名,便于社格。人各油一合、白面一斤、粟一斗,便须驱驱,济造食饭及酒者。若本身死亡者,仰众社盖白躭拽,便送赠例,同前一般。其主人看待,不谏(拣)厚薄轻重,亦无罚责。一、社内正月建福一日,人各税粟一斗,灯油一盏,脱塔印砂。一则报君王恩泰,二乃以(与)父母作福。”

三

在古代丝绸之路上,许多民族来自遥远的异邦,他们与汉民族通婚,组成家庭。早在北周时期,粟特人就与汉人通婚,这在西安出土的北周《安伽墓志》中就有记载。在唐初的吐鲁番文书里,粟特人就和汉人通婚,1972年吐鲁番阿斯塔那第179号墓出土的《唐总章元年(668)帐后西州柳中县籍(二)》中载:“康相怀年陆拾贰岁,老男,课户见输,妻孙年陆拾叁岁,老男妻。男海达年叁拾岁,卫士,达妻唐年叁拾岁,卫士妻,达女冬鼠年叁岁,□□总章元年帐后附,□□子年贰拾壹岁,□□,男惠俊年拾叁岁,□[男],男达子年拾壹岁,□[男]。”从这件文书可知:一位名叫“康相怀”的粟特人娶了一名比他大一岁的汉人妻子“孙”,生下的儿子名叫“海达”(典型的汉名),又娶了同龄汉姓妻子“唐”,生下的女儿名叫“冬鼠”,儿子分别叫作“惠俊”“达子”。1975年在吐鲁番哈拉和卓第76号墓出土的《唐上元二年(675)贾□行祖母翟氏墓表》有“贾□行祖母翟”,“贾”是汉人,而祖母“翟”可能是粟特人。“康”姓粟特人与汉人通婚的例子还见于1964年吐鲁番阿斯塔那第35号墓出土的《武周载初元年(689)西州高昌县宁和才等户手实(六)》,粟特人康才艺妻子是汉人,姓“高”。1964年吐鲁番阿斯塔那第35号墓出土《武周载初元年(689)西州高昌县宁和才等户手实(九)》记载粟特人“康鹿独”的妻子是汉人,姓“阚”。这种情形在敦煌也不例外,京都藤井有邻馆藏敦煌文献51号《唐大中四年(850)十月沙州令狐进达申报户口牒》中记载:“侄男清清,妻阿李,母阿安,弟胜奴、弟君胜,妹尼渊。”此人的妻子是汉人,姓“李”,母亲姓“安”,是粟特姓。又检S.4710《沙州阴屯屯等户口簿》:“户张猪子,母妻男妹等陆人,母阿马,妻阿康。”张猪子是汉人,其母姓“马”,其妻姓“康”,这是粟特姓。P.3878《唐开元十年(722)沙州燉煌县悬泉乡籍》记载粟特人“曹仁备”的妻子姓“张”,是典型的汉人,他们的后代从名字上看完全中国化了。而P.3354《唐天宝六载燉煌郡燉煌县龙勒乡都乡里籍》记载粟特人“曹思礼”的继母姓“孙”,妻姓“张”,都是典型的汉人,S.514《唐大历四年(749)沙州燉煌县悬泉乡宜禾里手实》则记载粟特人“安游璟”的妻姓“张”。

四

以吐鲁番为代表的古代丝绸之路西域段,流行的是汉传佛教。这种类型的佛教是经过汉文化(特别是儒家文化)改造之后,倒流回传到西域,其最大的特点之一就是强调“孝”。尤其是在中古时期的中国北方和丝绸之路上,大众信佛的目的不是为了精通佛教的高深义理,而是为了做功德,而做功德的目的就是尽孝;无论是捐资造寺,还是写经做法,其目的往往是以此换取父母身体健康,或是慎终追远怀念双亲亡灵。我们在古代吐鲁番文书中竟然发现一座佛寺名“追远寺”,见1967年吐鲁番阿斯塔那第92号墓出土的《高昌某岁诸寺官绢捎本》,就连高昌国的皇亲国戚麴斌捐资造寺,目的也是慎终追远,吐鲁番出土的《宁朔将军麴斌造寺碑》载:“早丁祸罚,二亲弃背,无所怙□,每夙夜悲慕,感风树之叹思,立冥福报顾负之恩,谨割□资(?),□□汲(?)□□于新兴县城西造立一寺。”吐鲁番文献中又有“思恩寺”,见2004年吐鲁番巴达木第113号墓出土的《唐龙朔二年(662)正月西州高昌县思恩寺僧籍》。不仅如此,1972年阿斯塔那第230号墓出土的《武周长安三年(703)张礼仪臣墓志铭》,也记载人们倾其所有做功德的目的是慎终追远:“磬竭家资,转经造像,以为出财披读,未惬追远之情;克己勤功,将覆慎终之望。”这一点中古时期整个北方中国莫不如此,在太和元年(477)八月二十五日《北魏追远寺造像碑》中,我们也发现了“追远寺”这一佛寺名。

在中古时期,各民族在吐鲁番捐资建立了大量的佛寺,比如1960年吐鲁番阿斯塔那第320号墓出土的《高昌张武顺等葡萄亩数及租酒帐(二)》,文书中有“提勤寺”,“提勤寺”是突厥可汗之子在吐鲁番捐资建立的佛寺(可能是珂都虔特勤所建),而丝路最活跃的商旅民族粟特人在吐鲁番也建立了许多佛寺。粟特人把大宗货物运送到高昌,由高昌的粟特商人买下,再分散或整批运到河西和中原。粟特人还是中国与印度的贸易者,是中国与北方民族贸易的担当者。1960年吐鲁番阿斯塔那第320号墓出土的《高昌张武顺等葡萄亩数及租酒帐(一)》,其中有“康寺”。“康寺”是康姓粟特人资助的佛寺。在高昌国时代,吐鲁番佛寺不下300所,这些佛寺中,有超过半数是汉人和各兄弟民族以家族或私人名义捐资修建,然后以家族姓氏、人名或官名、封号命名。它们都是汉传佛教寺庙,奉行的核心价值观毫无疑问是“孝”道,即使是出家的僧人,也是身在佛寺心在孝,吐鲁番吐峪沟出土的《唐西州丁谷寺僧惠净与弟书(草)》有载“比日□□他乡妻孝事上孝养二□既如此努力,小心好事,二(?)姑□□□□□事姑□”。不仅如此,《孝经》也在佛教寺院里抄写传授,1960年吐鲁番阿斯塔那第313号墓出土的义熙元年(510)辛卯抄本《孝经解》残卷,存5行,第1行抄有《孝经解》,第2行以朱书记:“释比丘戒妙,《孝经》一。”丝绸之路的另一重镇敦煌也是如此,敦煌文献S.728《孝经》末题中记载“灵图寺沙弥德柴写过”。由此可见,汉文化的“孝”,已经通过汉传佛教传播到丝路各民族的心田里,成为构建丝路人类命运共同体的共同精神基础。

五

“慎终追远”还体现在吐鲁番出土的大量《随葬衣物疏》中,这些文书是子女为父母做功德和送别父母去另一个世界的礼物清单。古代吐鲁番流行道教,而道教也特别讲求“孝”,这从道教的重要经典《太平经》可以看出。吐鲁番的丧葬仪式,体现了浓郁的儒家文化、汉传佛教和道教色彩,1975年吐鲁番哈拉和卓第99号墓出土的《苻长资父母墟墓随葬衣物疏》,在罗列给父母去世后的物品清单后这样写道:“凡有(右)条衣物糸绢,金银家居自有,河陌里攀苻长用资父母虚暮长人,国亲,通道仞旧,不得领遮仞名,如律令。”古代吐鲁番人还有一个丧葬习俗,人死后随葬的唯一一本儒家经典是《孝经》。将《孝经》随葬的最早记载是1972年阿斯塔那第169号墓出土的《高昌延昌四年(558)张孝章随葬衣物疏》,同墓出土了古写本《孝经》一卷(见图),它比敦煌出土的27件《孝经》写卷早400年,是目前发现的《孝经》最早纸本写卷之一,对于考察《孝经》在早期丝路的流传,弥足珍贵。2004年吐鲁番木纳尔墓地第102号出土的《唐显庆元年(656)宋武欢移文》也记载送别礼品中有《孝经》一卷。在高昌国时期的《随葬衣物疏》中,明确记载有《孝经》者,我们共查到4次,在唐西州时期,也有1次。

构建人类命运共同体,就是构建开放包容、互学互鉴、互利共赢、和平合作的共同体,这在《礼记·中庸》中已发其端:“仲尼祖述尧、舜,宪章文、武;上律天时,下袭水土。辟如天地之无不持载,无不覆帱,辟如四时之错行,如日月之代明。万物并育而不相害,道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以为大也。唯天下至圣,为能聪明睿知,足以有临也;宽裕温柔,足以有容也;发强刚毅,足以有执也;齐庄中正,足以有敬也;文理密察,足以有别也。溥博渊泉,而时出之。溥博如天,渊泉如渊。见而民莫不敬,言而民莫不信,行而民莫不说。是以声名洋溢乎中国,施及蛮、貊;舟车所至,人力所通;天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所队;凡有血气者,莫不尊亲(尊而亲之),故曰配天。唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。”综观古代丝绸之路的历史,其实就是以上精神的不断实践和不断升华的历史,这在古代吐鲁番体现得尤其鲜明。

《光明日报》( 2019年11月30日 11版)