作者:王启涛 (西南民族大学敦煌吐鲁番文献研究所教授)

儒学在丝绸之路上的传播,特别是儒学在西域段的传播,是与汉民族在西域的屯田和移民分不开的。《汉书》卷九四上《匈奴传》:“其明年,西域城郭共击匈奴,取车师国,得其王及人众而去。单于复以车师王昆弟兜莫为车师王,收其余民东徙,不敢居故地。而汉益并遣屯士分田车师地以实之。”《汉书》卷九六下《西域传·车师》:“匈奴闻车师降汉,发兵攻车师,(郑)吉、(司马)憙引兵北逢之,匈奴不敢前。吉、憙即留一候与卒二十人留守王,吉等引兵归渠犁。车师王恐匈奴兵复至而见杀也,乃轻骑奔乌孙,吉即迎其妻子置渠犁。东奏事,至酒泉,有诏还田渠犁及车师,益积谷以安西国,侵匈奴。吉还,传送车师王妻子诣长安,赏赐甚厚,每朝会四夷,常尊显以示之,于是吉始使吏卒三百人别田车师。”这里的“吏卒”可以理解为既有文官,也有武将和士兵。

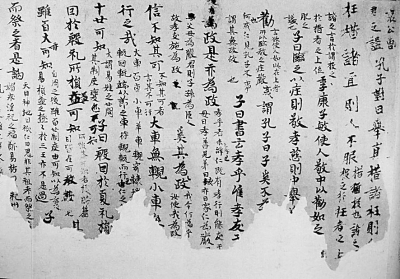

新疆维吾尔自治区博物馆藏《唐景龙四年(710)卜天寿抄孔氏本郑氏注〈论语〉》残片 图片由作者提供

德国国家图书馆藏《毛诗·小雅》(《采薇》与《出车》)残片 图片由作者提供

从《魏书》卷一○一《高昌传》可知,早在汉武帝远征大宛的时代,一些疲惫的士兵就留了下来。汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,所以,汉文化向西域的传播,其中一开始可能就有儒家文化。汉文化先在这些军事要塞里流传,随着要塞的城市化、内地兵士的定居及繁衍,流徙的刑徒的到来,特别是魏晋以及西晋末年,各类汉族移民数量不断增多,迁徙时间和地点相对集中,迁徙地与原居地的联系非常紧密以及汉移民在政治、经济和文化上的若干优势,汉文化肯定在西域传播开来,甚至在吐鲁番等地方成为主流文化。北齐魏收《魏书》卷一○一《高昌传》:“彼之甿庶,是汉魏遗黎。”《周书》卷五○《异域传下》载高昌:“文字亦同华夏,兼用胡书。有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。”

这种军事移民还发生在西域的其他地区,比如楼兰。早在晋代,儒家文化就通过帝国派驻的官兵和随军家属在楼兰地区盛行开来,我们可以从书信中看出来。书信是最能够道出人间实情的,楼兰简第120号Or8212/1399b(无原出土编号,淡黄纸)《晋残信札草稿》:“(前缺)亦(后缺)(前缺)看也(后缺)。(前缺)仲尼□□居卿(后缺)(前缺)奈何。念□□卿(后缺)。”这里面出现了“仲尼”二字。这件文书是斯坦因1913年至1915年间第三次中亚探险时所获楼兰汉文文书。

西晋末年,永嘉之乱,五胡内迁,中原人口大量流移,而西北凉州境,自武威至敦煌,再到高昌,却比较安定。《晋书》卷八六《张轨传》言:“秘书监缪世徵、少府挚虞,夜观星象,相与言曰:‘天下方乱,避难之国唯凉土耳。’”这导致了一种后浪推前浪式的移民潮。首先是中原汉人迁移到敦煌等西北地区,敦煌汉人又迁移到包括高昌在内的西域地区。中原向河西移民、河西之间的移民、河西向西域的移民浪潮一直没有停止,早期移居西域的“汉魏遗黎”,有相当一部分是敦煌、凉州一带人氏。北魏灭北凉时(439),北凉后主兄弟率户万余家,自敦煌北奔高昌。所以,高昌上至诸王豪族,下至黎民百姓,与敦煌、凉州渊源甚深。这些移民一直以华夏文化为自己的最根本信仰,甚至视自己为晋之正统,虽然河西和西域屡易其主,但对汉文化的认同不忘初心。

不仅如此,西域的近邻北魏也崇尚儒学,这对西域一带的儒学也有着巨大的影响。在正史中,明确记载了高昌国向北魏王朝求借经史的细节。《魏书》卷一一《高昌传》载:“(麴嘉)又遣使奉表,自以边遐不习典诰,求借《五经》、诸史,并请国子助教刘变以为博士,肃宗许之。”儒家经典从北魏引进高昌,高昌王麴嘉居功至伟。《隋书》卷八三《西域传·高昌》载高昌人将孔子等人画像挂在厅堂:“其都城周回一千八百四十步,于坐室画鲁哀公问政于孔子之像。”其实这一习惯可能也来自北魏。《魏书》卷六五《李平传》:“修饰太学,简试通儒以充博士,选五郡聪敏者以教之,图孔子及七十二子于堂,亲为立赞。”《魏书》卷七九《刘道斌传》载道斌任恒农太守时:“修立学馆,建孔子庙堂,图画形像。去郡之后,民故追思之,乃复画道斌形于孔子像之西而拜谒焉。”再请比较《洛阳伽蓝记》卷一《城内·永宁寺》:“阊阖门前御道东,有左卫府。府南有司徒府。司徒府南有国子学堂,内有孔丘像,颜渊问仁、子路问政在侧。”高昌受北魏的影响甚巨,高昌官职“绾曹郎中”就来源于北魏,“绾”是个典型的北魏汉语词,“绾”具有“掌管、统领”义并用于行政术语中,最早见于《魏书》和北魏墓志。

如果说古代西域的儒学受到河西和北魏的影响甚巨的话,这还只是其外因,古代西域的儒学兴盛还有一个内因,那就是教育的发达。1966年,在吐鲁番阿斯塔那第59号墓中出土了一件西凉时期的文书,编号为66TAM59:4/4-2(a),文书的现存文字是:“嘉(兴)(四)(年)(后缺)博士颉。□凌宋(后缺)。”文书有勾勒,“嘉兴”是西凉李歆年号,嘉兴四年即公元420年。从吐鲁番出土文书可知,在西凉时代,郡即置博士。由此可知,西凉已经建立了比较完备的学校教育制度,这在传世文献中也得到印证。《晋书》卷八七《凉武昭王李玄盛传》载庚子五年(404),西凉在敦煌“立泮宫,增高门学生五百人,起嘉纳堂于后园,以图赞所志”。吐鲁番出土文书还有西凉秀才对策文可资比较。75TKM91:11/5《西凉建初四年(408)秀才对策文》,存70行,楷书,这是一个写本残卷,内容是关于西凉建初四年三个秀才的对策,主持策试的主考官是西凉王李暠。策试涉及《诗经》《春秋》等儒家经典,还涉及《战国策》《史记》等史学典籍,充分说明了当时吐鲁番注重经史的传统。

古代丝绸之路的儒学还受到梁朝的影响,唐西州的孔氏本《论语》郑注并非来自中原,而是来自高昌国,而高昌国又可能是从梁朝引进的。

在高昌国时代,儒家文化的普及深入人心,不仅有正规的学校教育,还有大众化的知识普及,97TSYM1古写本《易杂占》是阚氏高昌时期(460—488)写本,是依托于易学理论的通俗化占书,与儒家典籍《论语》《孝经义》一起单独折叠放置于墓中。从麴氏高昌的第一代王麴嘉起,就设有博士以教授儒家经典(见《魏书》卷一○一《高昌传》)。这一点在墓志中也有反映。黄文弼掘《高昌延寿十一年(634)唐阿朋墓表》:“延寿十一年甲午岁,九月朔庚午,廿六日乙未,镇西府交河郡□为交河堓上博士,田曹参军唐阿朋,春秋七十有六。”72TAM194:2《唐开元七年(719)张行伦墓志》:“其增,高昌伪朝授明威将军,祖,伪朝授通事教郎。盖慕儒风,妙娴经吏……父,余风袭善,固学靡穷,清直克彰,名驰礼阁,伪朝授太教学博士,皇朝授交河县尉。”

在吐鲁番出土的唐西州文献中有“义学生(义斈生)”“私学生”,即私家学习儒家经义的学生,也指官家或私人出钱资助(供给食料),免费上学的学生,包括乡里坊巷之学生以及私塾等。67TAM363:8/1(a)之一一《唐景龙四年(710)卜天寿抄孔氏本郑氏注〈论语〉》,其题记曰:“景龙四年三月一日私学生卜天寿□。”67TAM363:8/2(a)之二《唐景龙四年(710)卜天寿抄〈十二月新三台词〉及诸五言诗》,其题记曰:“西州高昌县宁昌乡淳风里义学生卜天寿年十二。”

古代吐鲁番人注重儒学教育,这从墓砖、蒙书和人名、地名可以看出。在不少高昌国时期的《墓表》里,生动地记述了这里的达官贵人的儒学修养。78SLM《高昌延和三年(604)巩孝感墓表》:“故田曹司马(巩)孝感,禀赀温雅,志行贞廉,英风远迈,器量弘深。爱敬出自初年,聪朗彰于廿岁。玩诗书以润身,研礼典以崇德。可谓雍穆九族,攸邦之轨则者耶。”64TKM12:1《唐龙朔四年(664)宋怀仁墓志》:“禀性聪敏,立志忠诚。敦友季□,孝于父母。秉冰玉而为性,慎在四知,(持)水镜而为心,谨于三式。闲于孝训,(重)礼敦诗,文武兼知,志存礼让,勤劳公事,仁智□彰。”73TAM113:1《高昌延和十二年(613)张顺墓表》:“出忠入孝,令闻宣著。”在高昌国时代,人死后陪葬品也是儒家经典《孝经》,72TAM205:2《高昌重光元年(620)缺名随葬衣物疏》:“《孝经》一卷,纸百张。”随葬《孝经》的细节还见于73TAM116:19《高昌重光二年(621)张头子随葬衣物疏》、73TAM517:24《高昌延昌三十七年(597)武德随葬衣物疏》。这一习俗一直延续到唐高宗时代,我们发现记载此俗的最晚一件文书成书于唐显庆元年(656),2004TMM102:4+2004TMM102:6《唐显庆元年(656)西州宋武欢移文》:“《孝经》一卷,笔研具。”

从吐鲁番出土蒙书也可以看出儒家文化的影响。大谷3167、3169、3175《太公家教》是唐西州学生的抄写本,其用典多来自经史文献,主要宣扬儒家的忠孝、礼义、尊师、重贤、修身、勤学、齐家、治国等方面的思想。

不仅如此,古代吐鲁番的人名和地名也体现了他们对儒家文化“忠孝节义”观念的信奉。先说人名。73TAM524:34(b)《高昌章和五年(535)令狐孝忠妻随葬衣物疏》有“令狐孝忠”,73TAM524:33/3(a)义熙写本《毛诗郑笺》残卷(三)《小雅》(《菁菁者莪》与《六月》)题记有“王孝文、唐文德”(本片背部残剩“文孝”等字),中央民族大学民族博物馆藏《新疆吐鲁番新出唐代貌阅文书》所列人名有房义融、赵尽忠、东慎之、蔡自谦、左文善、焦贞谅、焦寿、陈思忠、杜敬宾、冯仁德、杜宋直、唐贞、陈忠寿、弟干寿、白仁意、房礼、冯仁憙等。再说地名。63TAM1:11《西凉建初十四年(418)韩渠妻随葬衣物疏》有“孝敬里”,2004TBM113:6-1《唐龙朔二年(622)正月西州高昌县思恩寺僧籍》有“顺义乡敦孝里”,均其证。

高昌国的佛教寺院也讲授儒家的“孝”道。60TAM313:07/3义熙元年辛卯抄本《孝经解》残卷存五行,第一行抄有“孝经解”三字墨书,当为标题,第二行以朱书记述抄写之人云:“释比丘戒妙,孝经一。”

此外,吐鲁番出土文献中还有一些宣传儒家文化人物的正史写卷,这也证明当时此地对儒家文化的信仰。比如,德国国家图书馆就藏有唐朝前期抄本《史记》卷六七《仲尼弟子列传》之残片。

唐太宗继位后,对儒学高度重视。《资治通鉴》卷一九五《唐纪》十一“太宗贞观十四年”条:“是时上大征天下名儒为学官,数幸国子监,使之讲论,学生能明一大经已上皆得补官。增筑学舍千二百间,增学生满三千二百六十员,自屯营飞骑,亦给博士,使授以经,有能通经者,听得贡举。于是四方学者云集京师,乃至高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸酋长亦遣弟子请入国学,升讲筵者至八千余人。”可见唐朝未灭高昌之前,高昌国依然派学生前来唐帝国学习儒学。

唐灭高昌建立西州,对高昌人的怀旧情愫给予了最大限度的包容。由于高昌的儒学长期受到北魏的影响,具有浓厚的北方儒学特点,与唐代融通南北的儒学还有所不同。我们相信在唐灭高昌的一段时期内,原有的高昌儒家经典和注文还会存在下去。难怪唐西州的《论语》有那么多的郑氏注写本,有不少《急就篇》写本,但同时又有大量的《千字文》《开蒙要训》写本,这些都说明,唐西州的儒学既有唐代儒学的总体特色,又有高昌国时代传下来的地方特色。