作者:苏芃(南京师范大学文学院副教授)

六朝隋唐时儒家经典的注释文献中,多有以“隐”字命名的,如“隐义”,《梁书·何点传》明确记载:“(何胤)注《易》,又解《礼记》,于卷背书之,谓为隐义。”《隋书·经籍志》载,“梁有《丧服经传隐义》一卷,亡”,“《论语隐义注》三卷,亡”。从《梁书》记载可以看出,所谓“隐义”重在卷背书之,因此又有“背隐义”,如《隋书·经籍志》载:“梁有《毛诗背隐义》二卷,宋中散大夫徐广撰。”又有“音隐”,如《隋书·经籍志》:“《毛诗音隐》一卷,干氏撰。亡。”《旧唐书·经籍志》:“《春秋左氏音隐》一卷,服虔撰。”还有“表隐”,如《隋书·经籍志》:“梁有《毛诗表隐》二卷,陈统撰,亡。”

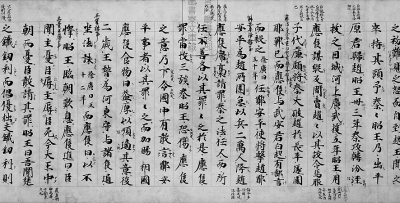

《史记·范雎蔡泽列传》写卷卷子正面和卷背旧注。图片均由作者苏芃提供

清代姚振宗《隋书经籍志考证》:“按齐、梁时隐士何胤注书,于卷背书之,谓之隐义、背隐义之义盖如此。由是推寻,则凡称音隐、音义隐之类,大抵皆从卷背录出,皆是前人隐而未发之义。当时别无书名,故即就本书加隐字以名之。”可见前人根据著录,对“隐义”“音隐”类文献多有推测,虽有一定的合理性,但难于明辨。大体而言,“隐义”类文献多出现在古代经典的纸背,所谓“隐”只是对古书形制的描述,无关古书内容的微言大义,从史志目录著录的卷次以及《史记集解》《经典释文》《礼记注疏》援引的情况看,这类古注一般篇幅不大。近百年来随着出土文献的整理与研究,“隐义”“音隐”类文献出现了疑似实物,英国大不列颠博物馆藏S.10《毛诗郑笺》、法国巴黎国家图书馆藏P.2669《毛诗诂训传郑氏笺》纸背的音义材料,潘重规、郑阿财等先生认为当即《毛诗音隐》,许建平先生持有异议。另外,俄藏黑水城西夏文文献X1《同音》(丁种本)背面的注文,韩小忙先生定名为《同音背隐音义》,认为属于“音隐”一类,是12世纪时西夏文献对汉文文献注释形式的承袭。

进入雕版印刷时代以后,古籍的装帧发生了巨大的变化,尤其是线装古书,要将每页印有文字的纸张对折,把有字的部分露在外面,无字的部分折到里面,每页纸背已经无处落墨,那么这种注释形式在我国就彻底消失了。所幸古写卷的形制在日本一直有所沿用,在日本传抄的汉籍文献中,“隐义”的形制得到了较好的继承,如今通过日本所藏的旧抄本,可以对我国已经消失的“隐义”类文献作出复原性探索。

以《史记》为例,平安时期(794—1185)旧抄本《孝文本纪》、镰仓时期(1185—1333)旧抄本《史记·范雎蔡泽列传》纸背都在正面《史记集解》相关对应位置抄有司马贞的《史记索隐》、张守节的《史记正义》。张宗品《〈史记〉的写本时代:公元十世纪〈史记〉的传写与阅读》(北京大学2012年博士论文)认为这些具有“音隐”的性质。近来日本宫内厅公布的金泽文库旧藏文永四至五年(1267—1268)《春秋经传集解》抄本共30个卷轴,包括春秋十二公的全部内容,其纸背抄有大量的孔颖达《春秋左传正义》,但有删选,主要见于隐公、成公、襄公等卷轴,应当属于节抄,我们认为这些纸背的孔疏也和“隐义”文献具有相关性。

通过简略考察这些纸背的旧注材料,可以看出旧注的内容与纸张正面文字具有较为严格的对应关系,从《史记·范雎蔡泽列传》写卷来看,有一处司马贞的《史记索隐》在纸背抄错了对应位置,抄写者用朱笔圈掉,作出更正,这条“索隐曰徐据秦本纪及表而知也”,原当对应的正文是“已而与武安君白起有隙,言而杀之”,在纸背误抄至正文“坐法诛”背面对应行,后又圈掉,重新写到正确的对应位置(见配图)。《春秋经传集解》纸背的《春秋左传正义》因为有的条目篇幅过长,往往只是起始行对应。

这类纸背与“隐义”相类的旧注文献可以引起我们对于经典古注以及“隐义”文献源流演变的更多思考。

首先,这类《春秋经传集解》《史记集解》与抄在纸背的《春秋左传正义》《史记索隐》《史记正义》,从正反的书写位置上决定了它们之间的地位关系。从这种书写形式看,显然正面的《春秋经传集解》和《史记集解》是处在相同重要的地位,而纸背的《春秋左传正义》与《史记索隐》《史记正义》次之,由此可以比较儒家经典魏晋古注与《史记集解》的性质,也可以比较经书疏文与《史记索隐》《史记正义》的性质。

其次,可以从实用性角度作出一些反思,“隐义”“音隐”往往是诠释音义的简注,书写字数相对不多,抄在卷轴装的纸背,在阅读古书的过程中,遇有疑难,只要转动卷轴,找出纸背对应行,即可查看,极为方便,某种程度上类似于我们今天古书译注本的拼音注音与简明释义。但是抄在纸背的《春秋左传正义》与《史记索隐》《史记正义》的性质应该略有不同,也许并不具有这种实用阅读目的。像《春秋左传正义》,大多文字在数量上远远超过了所对应《春秋经传集解》的篇幅,这样使得抄写者不得不进行删选,不可能再逐行对应。又如《史记·范雎蔡泽列传》这样一幅一米多长的写卷,连篇累牍的《史记索隐》《史记正义》密密麻麻地抄在纸背,无论是按照行格抄写还是翻检阅读都殊为不易,那么这些旧注作为备览资料的价值可能大于实用阅读价值。这一点可以与儒家经典的单疏本、《史记索隐》单行本作出比观与思考,从另一个角度也反映出杜预《春秋经传集解》、裴骃《史记集解》这类魏晋时期的经典旧注才是流布最为广泛的古注,经典原文与这些古注已经合二为一,通行于世,而其后的义疏,即使如唐代官方颁布的孔颖达《五经正义》,可能也只是知识阶层阅读经典的一种备用参考。

再次,对于“隐义”文献的源流发展可以做出一些探讨。文献著录记载的“隐义”虽然多是东汉至六朝时期的,但都和西汉以前的经典有关,如《毛诗》《礼记》《左传》《史记》,结合时代考虑,我们推测“隐义”这种注释形式或许并非始于魏晋时期,而是起源于简册形制的古书,因为对于竹简而言,抄写时每支简正反文字对应易于操作,加之“隐义”文字的简短,一两支简即可容纳相关内容。可惜至今出土的各类竹简中尚未有此类实物,只能有待将来的新发现去验证。